Эвглена зеленая: места обитания, особенности строения и размножения. Эвглена зелёная Среда обитания эвглены зеленой

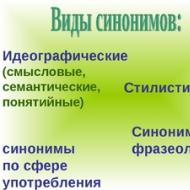

Строение жгутиконосцев на примере

ЭВГЛЕНЫ ЗЕЛЕНОЙ

-

EUGLENA VIRIDIS

Форма тела эвглены; органеллы; движение эвглен

Работа 1. Форма тела эвглены. Для каждого вида эвглен характерна своя особая форма тела; ее определяет пелликула - наружный слой более уплотненной эктоплазмы. Тело эвглены зеленой - Euglena viridis - веретеновидной формы (рис. 7). Под воздействием механических и иных причин форма тела более или менее видоизменяется - вытягивается, сокращается, округляется, а по устранении воздействия нормальная форма восстанавливается, что связано с эластичностью пелликулы. Некоторые эвглены - Е. acus, Е, spyrogyra, а также жгутиконосец факус, встречающиеся нередко в пробе с эвгленами, не изменяют своей формы тела: их пелликула более твердая. Наряду с формообразовательной ролью пелликула выполняет и функцию защиты организма.

Рис. 7. Эвглена зеленая (увеличение около 1500 раз):

1

- жгутик; 2

- стигма; 3

--5

- выделительная органелла (3

- сократительная вакуоль, 4

- собирательные, или приводящие, вакуоли, 5

- резервуар); 6

- раздвоенное основание жгутика; 7

- хроматофоры; 8

- зерна парамила: 9

- ядро; 10

- пелликула; 11

- эктоплазма: 12

- эндоплазма

Ход работы. Наблюдение над живыми жгутиконосцами при свободном их движении затруднительно. Поэтому следует замедлить их движение: к капле культуры на предметном стекле добавить такой же объем 3%-ной подогретой желатины; жидкость становится вязкой, и движение эвглен замедляется; накрыть покровным стеклом. Под микроскопом при малом увеличении найти в поле зрения несколько эвглен, перевести на большое увеличение и проследить за изменением формы тела одной из них; зарисовать несколько последовательных стадий такого изменения. Изготовленный микропрепарат сохранить для последующих наблюдений.

Работа 2. Органеллы эвглены.

Органеллами питания эвглены служат хроматофоры . Они расположены в разных участках тела (рис. 7) в виде овальных или колбасовидных, иногда кольцеобразных телец, содержащих зеленый пигмент - хлорофил . Эта органелла эвглен мало отличается от хроматофоров у водорослей, выполняя одинаковую с ними роль; на свету они синтезируют органическое вещество (углеводы) из углекислоты и воды. Продукт фотосинтезирующей деятельности эвглен - парамил - сходен с крахмалом, синтезированным растениями. Парамил в форме многочисленных зерен, расположенных между хроматофорами (иногда внутри хроматофоров), накапливается в протоплазме в качестве запасного питательного вещества. Так протекает автотрофное питание эвглены. Помимо этого, она способна в темноте питаться осмотически, всасывая всей поверхностью тела растворенные в воде органические вещества. Поэтому эвглену относят к жгутиконосцам миксотрофным , т. е. со смешанным типом питания.

Сократительная вакуоль расположена на переднем конце тела, поблизости от основания жгутика и имеет более сложное, чем у амебы, строение (см. рис. 7). Как и у амебы, сократительная вакуоль выполняет две основные функции: осморегуляторную и выделительную, или экскреторную . Центральное место в ней занимает собственно сократительная , или пульсирующая , вакуоль , пузырек, расширяющийся при наполнении и сокращающийся при удалении содержимого. Сократительная вакуоль окружена мелкими пузырьками - приводящими , или собирательными , вакуолями. Вода из протоплазмы направляется в собирательные вакуоли, оттуда изливается в сократительную вакуоль, из нее по заполнении - в резервуар , а оттуда наружу через канал, соединяющий резервуар с внешней средой.

На переднем конце тела, поблизости от сократительной вакуоли расположено красноватое тельце, представляющее скопление пигментных зерен; это стигма , глазок, светочувствительная органелла . Стигма обеспечивает возможность ориентировки в пространстве по степени освещенности; с этим связан положительный фототаксис эвглен, выражающийся в том, что они движутся к источнику света (если он не превышает предела допустимой интенсивности).

Ядро - важная составная часть тела эвглены наряду с протоплазмой , или, точнее, цитоплазмой - внеядерной частью протоплазмы. У эвглен ядро шаровидной формы и расположено несколько кзади от середины длины тела.

Ход работы. 1. На изготовленном ранее микропрепарате под микроскопом при большом увеличении отыскать хроматофоры и парамиловые зерна; несколько из них нанести на рисунок с контурным изображением эвглены. 2. Рассмотреть стигму и ядро и отобразить их на том же рисунке. На живом экземпляре хорошо заметно лишь место расположения ядра, так как в кем отсутствуют хроматофоры, и поэтому оно светлее окрашено. По возможности рассмотреть ядро на микропрепаратах, окрашенных уксуснокислым кармином (при большом увеличении микроскопа). 3. Изучить строение и расположение сократительной вакуоли; изобразить ее на том же рисунке.

Зарисовки перечисленных здесь органелл снабдить указанием их функции.

Работа 3. Движение эвглены. Эвглена передвигается с помощью жгутика, или бича - нитевидного нежного выроста протоплазмы на переднем конце (см. рис. 7.) Жгутик продолжается внутрь тела, в расположенное на переднем конце углубление (резервуар), ко дну которого он прикреплен. У основания его лежит маленькое тельце - базальное зерно, регулирующее движение жгута. Штопорообразным движением жгутик как бы ввинчивается в воду и увлекает за собой тело биченосца, движущегося при этом поступательно и вращательно. Скорость движения эвглены невелика, 150-235 микрон в секунду; однако пройденный за 1 секунду путь в 3-5 раз превышает длину тела.

А. жгутиков

Б. ресничек

В. ложноножек Г. членистых конечностей

6. С растениями грибы объединяет:

А. неподвижность

Б. наличие клеточных стенок

В. верхушечный рост Г. неподвижность, наличие клеточных стенок, верхушечный рост

7. С животными грибы объединяет:

А. наличие хитина,

Б. гетеротрофное питание

В. наличие запасного вещества – гликогена Г. наличие хитина, гетеротрофное питание, наличие запасного вещества – гликогена

8. Грибы, не образующие мицелия:

А. плесневые

Б. пластинчатые

В. дрожжевые

Г. трубчатые

А. головня Б. трутовик

В. спорынья Г. мучнистая роса

10. Основными признаками растений являются:

А. неподвижность, автотрофность, неограниченный рост

Б. подвижность, автотрофность, неограниченный рост

В. неподвижность, гетеротрофность, неограниченный рост Г. подвижность, гетеротрофность, ограниченный рост

11. Появление тканей и органов у растений связано с:

А. освоением растениями суши

Б. освоением растениями водной среды

В. приспособлениями к фотосинтезу Г. глобальными изменениями климата

12. У моховидных отсутствуют истинные:

А. стебли Б. корни

В.листья Г. стебли, корни, листья

13. Папоротникообразные относятся к растениям:

А. деревья и кустарники

Б. кустарники и многолетние травы

В. деревья и многолетние травы Г. кустарники и однолетние травы

15. При размножении сосны происходит распространение:

А. плодов В. заростков

Б.семян Г. спор

16. Вегетативными органами покрытосеменных растений являются:

А. корень, стебель,лист В. плод

Б.цветок Г. корень, стебель,лист, цветок

Из воздуха в клетки листа для дыхания поступает:

А. вода В. углекислый газ

Б.кислород Г. азот

Из воздуха в клетки листа для фотосинтеза поступает:

А. вода В. углекислый газ

Б.кислород Г. азот

19. Большая часть всасываемой растением воды:

А. испаряется

Б. запасается в корнях

В. запасается в стебле Г. расходуется в процессе фотосинтеза

Вегетативное размножение растений осуществляется:

А. с помощью спор

Б. с помощью гамет

В. с помощью органов растений (корня, стебля, листьев, побегов) и их видоизменений Г. делением клетки митозом

Черенок- это:

А. основание цветка

Б. стеблевидная часть листа

В. основание плода Г. отрезок любого вегетативного органа

22. Из перечисленного только для животных характерно:

А. клеточное строение В. наличие нервной системы

Б.гетеротрофное питание Г. неограниченный рост

В клетках животных отсутствует:

А. ядро В. целлюлозная оболочка

Б.аппарат Гольджи Г. клеточный центр

По способу питания животные относятся к организмам:

А. фототрофным В. гетеротрофным

Б.автотрофным Г. хемотрофным

Передний отдел пищеварительного канала животных, расположенный за ротовой полостью, называется:

А. зобом В. пищеводом

Б.глоткой Г. аппендиксом

26. Тело моллюсков покрыто:

А. мантией В. раковиной

Б.хитином Г. коконом

27. Половой процесс – это:

А. слияние сперматозоида и яйцеклетки

Б. образование половых клеток

В. внедрение вируса в клетку Г. обмен генетической информацией между особями одного вида

Земноводные иначе называются:

А. двоякодышащими В. рептилиями Б.амфибиями Г. головастиками

29. Самой крупной ящерицей из ныне живущих является:

А. веретенница В. геккон Б.живородящая Г. варан с острова Комодо

30. Отличительной чертой птиц от пресмыкающихся является:

А. периодическая линька В.откладывание яиц Б.сухая кожа Г. отсутствие зубов

31. Млекопитающие так называются потому, что :

А. имеют молочные железы

Б. питаются молоком

В. вскармливают детенышей молоком Г. имеют молочные железы и вскармливают детенышей молоко 32. В течение жизни организмы претерпевают ряд количественных и качественных изменений, которые называются:

А. саморегуляция В.ростом и развитием Б. размножением Г. обменом веществ

33. Единица развития живых организмов-это:

А. клетка В.орган Б. ткань Г. система органов

Расположите организмы таким образом, чтобы они образовали пищевую цепь:

А) яблоневый цветоед, б) яблоня, в) мухоловка, г) сокол

1) а---б---в----г 3) г---в---а---б

2) б---а---г----в 4) б---а---в---г

35. Взаимосвязи между организмами на уровне сообществ изучает:

А. биофизика В.биотехнология Б. биоценология Г. молекулярная биология

Эвглена зеленая – одноклеточное существо, относящееся к растительным жгутиконосцам. У эвглены вытянутая форма тела, а задняя часть заострена.

Размер ее варьируется в пределах 50-60 микрометров, а ширина составляет около 14-18 микрометров. Тело подвижное, при необходимости эвглена сокращаться или становится шире.

Строение эвглены зеленой

Сверху эвглена зеленая покрыта тонким слоем цитоплазмы, это эластичное вещество называется пелликулой, оно выполняет защитную функцию. В передней части тела располагается один жгут, когда эвглена им шевелит, она движется вперед. Основание жгута утолщено, на нем располагается глазное пятно.

Эвглену назвали зеленой благодаря цвету ее тела – зеленый оттенок придают клетке хроматофоры. По форме хроматофоры овальные, они располагаются в эвглене в виде звезды, в них осуществляется процесс фотосинтеза. На свету образуются углеводы, они имеют вид бесцветных зерен. Порой углеводов образуется настолько много, что они перекрывают хроматофоры, тогда тело эвглены становится беловатым. В темноте процесс фотосинтеза не происходит. Клетка начинает переваривать запас зерен углевода, в этот момент она снова зеленеет.

Эти существа обитают в загрязненных водах с большим содержанием органических веществ. В связи с эти эвглены зеленые имеют два типа питания: они питаются и растительной пищей и животной. То есть с одной стороны эвглену зеленую можно отнести к растениям, а с другой стороны – к животным. Эта клетка имеет смешанное строение, этим она вызывает у современных ученых большое количество споров. Ботаники считают, что эвглена зеленая является растением, а зоологи относят ее в отряд подтипа жгутиконосцев.

Определенные представители эвгленовых, которые являются ближайшими сородичами эвглены зеленой, вообще не могут участвовать в фотосинтезе, их способ питания полностью, как у животных. К таким видам относится, например, астазия. У таких представителей отряда эвгленовых формируются сложные ротовые аппараты, необходимые для поглощения небольших пищевых частиц.

Передвижение зеленых эвглен

Эвглена — животное со жгутиками.

Эвглена — животное со жгутиками. Не все виды передвигаются при помощи жгутиков. Некоторые виды движут, сокращая тело и выполняя волнообразные движения. Как происходит процесс подобного рода движения полностью не выяснено. Под оболочкой эвглены находятся белковые ленты, расположенные в виде спирали. Эти ленты сокращаются. Считается, что органеллы, обеспечивающие клетку энергией, и сократительные нити связаны между собой. Но сократительные движения могут быть связаны с выделяемой через выводной канал слизью.

Как размножаются эвглены зеленые

При благоприятных условиях эвглены зеленые активно размножаются. В этом случае за один день прозрачная вода в пруду становится мутной, буроватого или зеленоватого цвета. Если рассмотреть каплю такой воды под микроскопом, то в ней будет плавать огромное количество эвглен.

Самые близкие сородичи эвглены зеленой — эвглена снежная и эвглена кровавая. Когда эти виды эвглен активно развиваются, происходят удивительные вещи, например, Аристотель в IV веке наблюдал образование «кровавого» снега. С подобным явлением сталкивался и Дарвин, когда путешествовал на корабле «Бигль».

Задания:

Изучить систематическое положение, образ жизни, строение тела, размножение, значение в природе и для человека Амебы обыкновенной, Эвглены зеленой, Вольвокса, Инфузории туфельки. Следует выполнить конспект в тетради.

Рассмотреть под микроскопом, найти и отметить главные составные части тела Амебы обыкновенной, Эвглены зеленой, Вольвокса, Инфузории туфельки. В работе используются готовые микропрепараты животных.

В альбоме зарисовать и обозначить строение тела Амебы обыкновенной, Эвглены зеленой, Вольвокса, Инфузории туфельки. Рисунок выполняется простым карандашом, возможна растушевка цветными карандашами. Подписи к рисунку выполняются ручкой. Во всех случаях перед рисунком требуется записывать систематическое положение изображенного животного. Систематическое положение это полное название биологического вида изучаемого животного, его принадлежность к отряду, классу, типу. Следует выполнить рисунки, обозначенные в печатной методичке V (красной галочкой), а в данной электронной методичке эти рисунки помещены в конце всего текста (стр. 28-35).

Изучить систематическое положение, образ жизни и болезни, вызываемые Амебой дизентерийной, Трипаносомами, Лейшманиями, Трихомонадами, Лямблией, Балантидием. Выполнить конспект в тетради.

Выучить систематическое положение и подробный цикл развития Плазмодия малярийного и кокцидии из рода Эймерия. Конспект в тетради.

В альбоме зарисовать схему цикла развития (жизненного цикла) Плазмодия малярийного и кокцидии Эймерия магна.

Знать ответы на контрольные вопросы темы:

Общая характеристика подцарства Одноклеточные. Классификация подцарства Одноклеточные.

Систематическое положение, образ жизни, строение тела, размножение, значение в природе и для человека Амебы обыкновенной, Эвглены зеленой, Вольвокса, Инфузории туфельки.

Систематическое положение, образ жизни и болезни, вызываемые Амебой дизентерийной, Трипаносомами, Лейшманиями, Трихомонадами, Лямблией, Балантидием, меры профилактики этих болезней.

Систематическое положение и цикл развития Плазмодия малярийного и кокцидии из рода Эймерия, меры профилактики малярии и кокцидиоза.

Всего по теме «Подцарство Одноклеточные» в альбоме должно быть 7 рисунков.

Обзор свободноживущих одноклеточных

В подцарстве Одноклеточные выделяют пять типов животных: Тип Саркомастигофоры, Тип Споровики, Тип Микроспоридии, Тип Книдоспоридии, Тип Инфузории. Свободноживущие виды встречаются среди представителей типов Саркомастигофоры и Инфузории.

Амеба обыкновенная – вид Amoeba proteus (тип Саркомастигофоры, класс Саркодовые) обитает в воде в прудах, канавах с илистым дном. Похожа эта Амеба на крошечную капельку киселя, которая постоянно изменяет форму своего тела. Размеры ее тела достигают 0,2 - 0,7 мм.

Строение. Тело Амебы покрыто цитоплазматической мембраной , за которой идет слой прозрачной плотной эктоплазмы . Далее располагается полужидкая эндоплазма , составляющая основную массу амебы. В цитоплазме есть ядро . Цитоплазма находится в непрерывном движении, в результате которого возникают цитоплазматические выросты - псевдоподии , или ложноножки. Псевдоподии служат для передвижения и для поглощения частиц пищи.

Питание . Амеба охватывает пищевые частицы (бактерии, водоросли) ложноножками и втягивает их внутрь тела. Вокруг бактерий образуются пищеварительные вакуоли . В них благодаря ферментам происходит переваривание пищи. Вакуоли с не переваренными остатками подходят к поверхности тела, и эти остатки выбрасываются наружу.

Выделение. Жидкие продукты жизнедеятельности выделяются через сократительную , или иначе пульсирующую вакуоль. Вода из окружающей среды постоянно поступает в тело Амебы осмотически через наружную мембрану. Концентрация веществ в теле Амебы выше, чем в пресной воде. Это создает разность осмотического давления внутри и вне тела простейшего. Сократительная вакуоль периодически удаляет избыток воды из тела Амебы. Промежуток между двумя пульсациями равен 1-5 мин. Сократительная вакуоль выполняет также функцию дыхания.

Дыхание. Амеба дышит растворенным в воде кислородом всей поверхностью тела. Насыщенная диоксидом углерода вода удаляется из организма через сократительную вакуоль.

Размножение . Амеба размножается бесполым путем - делением тела (клетки) на двое. Сначала втягиваются псевдоподии и Амеба округляется. Затем происходит деление ядра митозом . На теле Амебы появляется перетяжка, которая перешнуровывает его на две равные части. В каждую из них отходит по одному ядру. Летом при благоприятных условиях в теплой воде Амеба размножается раз в сутки.

При наступлении холодов осенью или при отсутствии пищи, или наступлении иных не благоприятных условий Амеба инцистируется - покрывается плотной защитной оболочкой и превращается в цисту . Цисты очень малы и легко разносятся ветром, что способствует расселению Амебы.

Значение в природе. Амеба обыкновенная является элементом разнообразия жизни на Земле. Она участвует в круговороте веществ в природе. Она является составной частью пищевых цепей: Амеба питается бактериями и детритом, ею питаются мальки рыб, гидры, какие-то черви, мелкие ракообразные.

Вопросы для самоконтроля

Назовите систематическое положение Амебы обыкновенной.

Где живет Амеба обыкновенная?

Какое строение имеет Амеба обыкновенная?

Чем покрыто тело Амебы обыкновенной?

С помощью чего передвигается Амеба обыкновенная?

Как питается Амеба обыкновенная?

Как происходит выделение продуктов жизнедеятельности у амебы?

Как размножается Амеба обыкновенная?

Каково значение Амебы обыкновенной в природе?

Обзор свободноживущих одноклеточных

Рис. Амеба обыкновенная.

1 - пищеварительная вакуоль с «заглоченной» пищевой частицей; 2 - выделительная (сократительная) вакуоль; 3 - ядро; 4 - пищеварительная вакуоль; 5 - псевдоподии; 6 - эндоплазма; 7 - эктоплазма.

Рис. Питание и движение Амебы обыкновенной.

Обзор свободноживущих одноклеточных

Рис. Размножение Амебы обыкновенной.

Рис. Циста Амебы обыкновенной (сильно увеличено).

А - циста; Б - выход амебы из цисты.

Обзор свободноживущих одноклеточных

Эвглена зеленая – вид Euglena viridis (тип Саркомастигофоры, класс Жгутиковые, подкласс Растительные жгутиковые) обитает в пресных водах, канавах, болотах (в стоячей воде). Это очень своеобразный организм, находящийся на грани между растительным и животным мирами.

Строение . Тело Эвглены длиной около 0,05 мм, имеет вытянутую веретенообразную форму. На переднем конце тела Эвглены находится длинный и тонкий протоплазматический вырост - жгутик , с помощью которого Эвглена осуществляет передвижение. Жгутик производит винтообразные движения, как бы ввинчиваясь в воду. Действие его можно сравнить с действием винта моторной лодки или парохода. Такое движение более совершенно, чем передвижение с помощью ложноножек. Эвглена передвигается значительно быстрее, чем Инфузория туфелька или Амеба обыкновенная. Покрыто тело Эвглены цитоплазматической мембраной , но наружный слой цитоплазмы Эвглены плотный, он образует вокруг тела плотную оболочку - пелликулу . Благодаря этой оболочке форма тела Эвглены не изменяется. В цитоплазме находятся, ядро , резервуар , сократительная вакуоль , стигма (глазок), хроматофоры (содержат хлорофилл).

Питание . Эвглена зеленая соединяет в себе черты растительных и животных организмов. В цитоплазме находится большое количество хроматофоров , содержащих хлорофилл. Благодаря присутствию хлорофилла Эвглена способна к фотосинтезу, как растение. На свету из углекислого газа и воды с помощью хлорофилла Эвглена образует органические вещества. Это автотрофный тип питания. В темноте она питается готовыми органическими веществами, как животное. Это гетеротрофный тип питания. Таким образом, Эвглена зеленая имеет смешанный (миксотрофный ) тип питания.

Двоякий способ питания Эвглены – чрезвычайно интересное явление. Оно указывает на общее происхождение растений и животных.

Выделение и дыхание. Выделительную функцию выполняет сократительная вакуоль . Она находится на переднем конце тела. Жидкие

Обзор свободноживущих одноклеточных

продукты жизнедеятельности из сократительной вакуоли выводятся в резервуар , затем во внешнюю среду. Эвглена дышит всей поверхностью тела растворенным

в воде кислородом, а выделяет углекислый газ. Сбоку от резервуара располагается органелла ярко-красного цвета - светочувствительный глазок , или стигма . Эвглена проявляет положительный фототаксис, т.е. предпочитает хорошо освещенные участи водоема и активно сюда устремляется.

Размножение. Размножается Эвглена бесполым путем - продольным делением на двое. Сначала делятся ядро, хроматофоры, затем делится цитоплазма. Жгутик отпадает или переходит к одной особи, а у другой он образуется снова.

При не благоприятных условиях, например при высыхании водоёма, при наступлении холодов, при попадании в водоем каких-либо моющих или загрязняющих веществ эвглены, подобно Амёбам, образуют цисты . В таком виде они могут разноситься с пылью.

Значение в природе. Эвглена зеленая является элементом разнообразия жизни на Земле. Она участвует в круговороте веществ в природе. Она является составной частью пищевых цепей: Эвглена зеленая как водоросль продуцирует органическое вещество, ею питаются рыбы, гидры, какие-то мелкие черви, мелкие ракообразные. Вместе с Сине-зелеными Эвглена зеленая участвует в явлении «цветения» воды.

Вопросы для самоконтроля

Назовите систематическое положение Эвглены зеленой.

Где обитает Эвглена зеленая?

Какое строение имеет Эвглена зеленая?

Чем покрыто тело Эвглены зеленой?

С помощью чего передвигается Эвглена зеленая?

Как питается Эвглена зеленая?

Как происходят выделение и дыхание у Эвглены зеленой?

Как происходит размножение Эвглены зеленой?

Каково значение Эвглены зеленой в природе?

Обзор свободноживущих одноклеточных

Рис. Строение Эвглены зеленой.

1 - жгутик; 2 - глазок; 3 - хроматофоры; 4 - ядро; 5 - пелликула; 6 - сократительная вакуоль; 7 - запасные питательные вещества.

Рис. Деление Эвглены зеленой.

Обзор свободноживущих одноклеточных

Вольвоксы – род Volvox (тип Саркомастигофоры, класс Жгутиковые, подкласс Растительные жгутиковые) это несколько видов колониальных жгутиковых одноклеточных, которые подобно Эвглене зеленой относятся одновременно и к царству Животные, и к царству Растения (ботаники изучают их как представителей отдела Зеленые водоросли). Вольвоксы обитают в летнее время в воде прудов, озер, самые обычные представители гидробионтов.

Строение. Вольвокс это колониальное одноклеточное, по форме напоминающее полый шар. По периметру шара в один слой располагаются отдельные клетки колонии, которые соединены друг с другом цитоплазматическими мостиками . Размеры колонии у разных видов различны. Колонии вида Volvox globator достигают 2 мм в поперечнике. У Volvox aureus в состав колонии входит 500-1000 отдельных клеток, а у Volvox globator - до 20 тыс. Внутри колонии находится студенистое вещество, образующееся в результате ослизнения клеточных оболочек.

Каждая клетка имеет в основных чертах такое же строение, как и одиночные Эвглены зеленые, только у каждой клетки колонии Вольвокс по два жгутика. Не все клетки колонии одинаковы. 9/10,т.е. подавляющее большинство, это вегетативные клетки, которые обеспечивают движение, питание и вегетативный рост Вольвокса. Вегетативные клетки мелкие, грушевидной формы, у каждой есть 2 жгутика, хроматофор, ядро, стигма, сократительные вакуоли. 1/10 часть клеток колонии это генеративные клетки, которые несколько крупнее, округлые и они обеспечивают половое размножение.

Движение. Движение Вольвокса осуществляется благодаря совместному действию жгутиков всех клеток колонии. Движения не беспорядочны: Вольвокс стремится в самые освещенные и теплые участки водоема.

Питание. Питается Вольвокс также как Эвглена зеленая.

Размножение. Вольвокс может размножаться и бесполым , и половым способами. Бесполое размножение заключается в следующем. В какой-то

Обзор свободноживущих одноклеточных

благоприятный момент времени какая-то вегетативная клетка колонии «уходит» внутрь колонии. Там она начинает делиться на двое (в основе деления ядра лежит

митоз, деление осуществляется также как у Эвглены зеленой). Но клетки не расходятся, а остаются соединенными цитоплазматическими мостиками. Вновь появившиеся дочерние клетки в свою очередь тоже делятся, и так далее пока не образуется маленькая дочерняя колония, располагающаяся внутри материнской колонии. В одном материнском шаре можно увидеть сразу несколько дочерних колоний, которые растут и через некоторое время разрывают материнскую колонию и выходят наружу. Материнская колония при этом погибает.

Как правило, с наступлением не благоприятных условий начинается половое размножение Вольвокса. Из генеративных клеток возникают гаметы (в основе деления ядра генеративных клеток лежит редукционное деление – мейоз). Часть гамет преобразуется в макрогаметы (яйцевые клетки), другие же гаметы превращаются в подвижные микрогаметы (мужские половые клетки). Макро- и микрогаметы сливаются, образуется зигота (оплодотворенная яйцеклетка). Зигота после некоторого периода покоя дает начало новой колонии. Зимует Вольвокс в состоянии зиготы.

Значение. Значение Вольвокса в природе и в жизни человека велико. Прежде всего - это активные санитары загрязненных и сточных вод. Развиваясь в массе в многочисленных мелких и сильно загрязненных водоемах, Вольвоксы принимают самое активное участие в процессах самоочищения загрязненных вод. Благодаря способности Вольвокса выдерживать различную степень загрязнения среды обитания их используют в качестве индикатора загрязнения вод. Вольвоксы принимают также активное участие в отложении сапропелей (донные отложения мертвого органического вещества), являются одним из звеньев в цепи питания гидробионтов. Некоторые из них способны вызывать зеленое и красное «цветение» воды в крупных водоемах, где создаются оптимальные условия для их массового развития. Из некоторых видов, вызывающих красное «цветение»,

Обзор свободноживущих одноклеточных

можно получать каротин, препараты которого широко используются в медицинской практике.

Вопросы для самоконтроля.

Назовите систематическое положение Вольвокса.

Где обитают Вольвоксы?

Какое строение имеет Вольвокс?

С помощью чего передвигается Вольвокс?

Как питается Вольвокс?

Как происходят выделение и дыхание у Вольвокса?

Как происходит размножение Вольвокса?

Каково значение Вольвокса в природе?

Обзор свободноживущих одноклеточных

Рис. Колония Volvox aureus с дочерними колониями внутри материнской колонии.

Рис. Небольшой участок колонии Volvox aureus (схема).

1 - вегетативная клетка (особь) колонии, 2- цитоплазматический мостик, 3 - более крупная вегетативная клетка, из которой в будущем появятся дочерние колонии.

Обзор свободноживущих одноклеточных

Инфузория туфелька - Paramecium caudatum (тип Инфузории, класс Ресничные Инфузории) самый обычный обитатель стоячих вод, встречается также в пресноводных водоемах с очень слабым течением, содержащих разлагающийся органический материал. Из всех одноклеточных, Инфузория туфелька имеет наиболее сложную организацию.

Строение. Тело (клетка) Инфузории напоминает след человеческой туфельки (отсюда название). Размеры тела 0,1-0,3 мм. Инфузория имеет постоянную форму, так как эктоплазма уплотнена и образует пелликулу . В теле выделяют передний конец, он у нее тупой, и задний , который несколько заострен. Она передвигается с помощью ресничек , плавая тупым концом вперед. Реснички покрывают все тело, расположены парами. Ресничек у Инфузории более 15 тысяч. Располагаясь продольными диагональными рядами, реснички, совершая биения, заставляют Инфузорию вращаться и продвигаться вперед. Скорость движения - около 2 мм/c.

Между ресничками в эктоплазме находятся отверстия, ведущие в особые камеры, называемые трихоцистами , это защитные образования. При раздражении трихоцисты выстреливают наружу, превращаясь в длинные нити, парализующие жертву. После использования одних трихоцист на их месте в эктоплазме развиваются новые.

Тело Инфузории покрыто пелликулой . Под пелликулой располагается цитоплазма . Наружный слой цитоплазмы - эктоплазма - это прозрачный слой плотной цитоплазмы консистенции геля. Но основная масса цитоплазмы Инфузории туфельки представлена эндоплазмой , имеющей более жидкую консистенцию, чем эктоплазма. Именно в эндоплазме расположено большинство органелл. На нижней поверхности Инфузории ближе к ее переднему концу находится околоротовая воронка , на дне которой находится клеточный рот , или цитостом , или перистом .

Обзор свободноживущих одноклеточных

В эндоплазме Инфузорий находятся два ядра . Большее из них – макронуклеус , или вегетативное ядро - полиплоидное; оно имеет более двух наборов хромосом и контролирует метаболические процессы, не связанные с

размножением. Микронуклеус , или генеративное ядро - диплоидное. Оно контролирует размножение и образование макронуклеусов при делении ядра.

Питание. На нижней стороне тела у Инфузории есть околоротовая воронка, на дне которой находится клеточный рот (перистом, цитостом), переходящий в клеточную глотку . Как околоротовая воронка, так и глотка могут быть выстланы ресничками, движения которых направляют к цитостому поток воды, несущей с собой различные пищевые частицы, такие, например, как бактерии, кусочки мертвого органического вещества. Вода с бактериями через клеточный рот попадает в клеточную глотку, далее в эндоплазму, где образуются пищеварительные вакуоли . Вакуоли передвигаются вдоль тела инфузории. Первые стадии пищеварения протекают при кислой, последующие при щелочной реакции. Не переваренные остатки пищи, оставшиеся внутри вакуоли, путем экзоцитоза удаляются наружу через порошицу - отверстие, расположенное неподалеку от заднего конца тела Инфузории.

Выделение. В цитоплазме (эндоплазме) Инфузории туфельки имеются также две сократительные вакуоли , местоположение которых в клетке строго фиксировано: одна расположена в передней части тела, другая - в задней. Эти вакуоли отвечают за осморегуляцию, т. е. поддерживают в клетке определенную концентрацию воды. Эти вакуоли также удаляют жидкие продукты жизнедеятельности. Жизнь в пресной воде осложняется тем, что в клетку постоянно поступает вода в результате осмоса. Эта вода должна непрерывно выводиться из клетки, чтобы не произошло ее разрыва. Каждая вакуоль состоит из округлого резервуара и подходящих к нему в виде звезды (расходящихся лучами) 5-7 приводящих канальцев . Жидкие продукты и вода из цитоплазмы сначала поступают в приводящие канальцы; резервуар в это время сокращен. Затем канальцы все сразу сокращаются и изливают содержимое в резервуар.

Обзор свободноживущих одноклеточных

После этого через маленькое отверстие жидкость выбрасывается наружу при сокращении резервуара. Канальцы в это время вновь наполняются. Две вакуоли работают в противофазе (сокращаются поочередно), каждая при нормальных физиологических условиях сокращается один раз в 10-15 с. За час вакуоли выбрасывают из клетки объём воды, примерно равный объёму клетки.

Дыхание. Инфузория туфелька дышит всей поверхностью клетки. Но она способна существовать также и за счёт гликолиза при низкой концентрации кислорода в воде. Продукты азотистого обмена также выводятся через поверхность клетки и частично через сократительную вакуоль.

Размножение. Инфузории размножаются как бесполым, так и половым способами. Бесполое размножение осуществляется поперечным делением клетки на двое. Размножение сопровождается делением макро- и микронуклеусов (в основе деления ядер лежит митоз ). Размножение повторяется 1 - 2 раза в сутки. Бесполое размножение повторяется много раз подряд.

Время от времени в жизненном цикле Инфузории происходит половое размножение, которое протекает в форме конъюгации . Происходит это следующим образом. Две инфузории подходят друг к другу брюшными сторонами, соединяются. Пелликула на месте их соприкосновения растворяется. Между Инфузориями образуется цитоплазматический мостик. Одновременно макронуклеус распадается, а микронуклеус делится мейозом на 4 части (ядра). Три из них растворяются. Оставшееся ядро делится на 2. Одно из них подвижно и соответствует мужскому (мигрирующему) ядру, второе (женское) - стационарное ядро. По цитоплазматическому мостику Инфузории обмениваются мигрирующими ядрами. Оба половых ядра (стационарное и мигрирующее) сливаются, и таким образом, восстанавливается диплоидный набор хромосом. К концу конъюгации каждая Инфузория имеет по одному ядру двойственного происхождения - синкариону . Затем Инфузории расходятся, восстанавливается макронуклеус. После конъюгации инфузории усиленно делятся бесполым путем. Таким образом, при половом процессе число Инфузорий не увеличивается, а

Обзор свободноживущих одноклеточных

обновляются наследственные свойства ядер и возникают новые комбинации генетической информации, что с эволюционной точки зрения весьма прогрессивно.

При неблагоприятных условиях Инфузории, как и прочие простейшие (одноклеточные) образуют цисты.

Значение в природе. Инфузория туфелька является элементом биологического разнообразия на Земле. Она участвует в круговороте веществ в природе. Она является составной частью пищевых цепей: Инфузория питается бактериями и детритом, ею питаются мальки рыб, гидры, какие-то черви, мелкие ракообразные.

Вопросы для самоконтроля.

Назовите систематическое положение Инфузории туфельки.

Где обитает Инфузория туфелька?

Какое строение имеет Инфузория туфелька?

Чем покрыто тело Инфузории туфельки?

С помощью чего передвигается Инфузория туфелька?

Как питается Инфузория туфелька?

Как происходят выделение и дыхание у Инфузории туфельки?

Как происходит размножение Инфузории туфельки?

Каково значение Инфузории туфельки в природе?

Обзор свободноживущих одноклеточных

Рис. Строение инфузории-туфельки.

1 -реснички; 2 - цитоплазма; 3 - большое ядро; 4 - малое ядро; 5 - пелликула; 6 - сократительная вакуоль; 7 -пищеварительная вакуоль; 8 – клеточный рот; 9 - порошица; 10 - трихоцисты.

Рис. Питание Инфузории туфельки.

1 - пищеварительные вакуоли; 2 -ротовое отверстие; 3 - порошица;

4 - реснички.

Обзор свободноживущих одноклеточных

Рис. Бесполое размножение Инфузории-туфельки.

Рис. Конъюгация у Инфузорий (схема).

A - начало конъюгации, у левой особи ядерный аппарат без изменений, в правой микронуклеус вздут; Б - первое мейотическое деление микронуклеуса, у левой особи метафаза, у правой - анафаза, начало распада макронуклеуса; В - в левой Инфузории окончание первого деления микронуклеуса, а в правой - начало второго деления микронуклеуса, распад макронуклеуса; Г - второе деление микронуклеуса; Д - один микронуклеус в каждой особи приступает к третьему делению, по 3 микронуклеуса в каждой особи дегенерируют; Е - обмен мигрирующими пронуклеусами; Ж - слияние пронуклеусов, образование синкариона; 3 – Инфузория, участвовавшая в конъюгации (эксконъюгант), деление синкариона; И - начало превращения одного из продуктов деления синкариона в новый макронуклеус; К - развитие ядерного аппарата закончено, восстановлены новые макро- и микронуклеусы, фрагменты старого макронуклеуса окончательно разрушены в цитоплазме.

Встречающееся в пресных застоявшихся водоемах, болотах, канавах, лужах. Окраска этого организма обусловлена содержанием большого количества хлоропластов в цитоплазме. Поэтому и кажется, что вода «зацветает», когда в ней чрезмерно разводится эвглена зеленая.

Строение ее немного сложнее, если сравнивать с амебой. Обе они имеют протоплазму и ядро. Однако эвглена зеленая снаружи еще покрыта слоем пелликулы - эластичной оболочки. Организм имеет форму, напоминающую веретено, тупое с одного конца и удлиненное - с другого. Из углубления на переднем крае выходит небольшой жгутик. Там же расположен ярко-красный «глазок», реагирующий на свет и тем самым помогающий клетке выбирать направление движения. Рядом с ним находится вакуоля. Благодаря уплотненной наружной оболочке форма животного существенно не меняется, оно может лишь слегка, в определенных границах, сжиматься и выпрямляться. Такое строение эвглены зеленой обуславливает и способ перемещения. Совершая жгутиком это микроскопическое существо довольно быстро плавает. Встречаются разновидности, которые совершают телом волнообразные колебания и таким образом плывут. Почему так происходит, пока не ясно. У биологов есть два предположения на этот счет. С одной стороны, возможно, имеется связь между органеллами эвглены и белковыми нитями, которые находятся под пелликулой и могут сокращаться. А с другой стороны, такой тип движения может вызываться слизью, выделяемой клеткой.

Питаться эвглена зеленая может и как животное, и как растение. Способ, который она выбирает, зависит от освещения. В ее протоплазме содержится более двадцати овальных телец - хроматофор. Они, как уже говорилось, и окрашивают клетку в Днем, используя хлорофилл, содержащийся в хроматофорах, эвглена зеленая способна участвовать в фотосинтезе, усваивая необходимый ей углерод так же, как и растения - из углекислого газа. При этом в ее теле из образуется питательное вещество, напоминающее крахмал и откладывающееся в виде зерен в цитоплазме. Ночью эта клетка может питаться так же, как и животное. Она способна с помощью вакуолей сразу перерабатывать органические вещества, которых в водоемах вдоволь в уже растворенном виде. Так делает и амеба. И чем запущеннее водоем, тем этих веществ больше. Если эвглена зеленая находится в темноте долгое время, хлорофилл из хроматофор исчезает. Соответственно, пропадает и окраска у клетки, она полностью обесцвечивается.

Существуют виды, которым вообще несвойственен фотосинтез, они могут питаться исключительно как животные. У них даже развивается своеобразный ротовой аппарат для заглатывания микроскопических частиц пищи.

Возможность выбора этим организмом способа питания еще раз указывает ученым на то, что животные и растения имеют одно происхождение.

Размножается эвглена зеленая продольным делением самой клетки: вслед за протоплазмой распадается на две половинки и ядро. У каждой появившейся особи вырастает новый жгутик. При благоприятных условиях эвглены зеленой разводится настолько много, что и вода тоже становится соответствующего цвета. Есть такие виды этих одноклеточных организмов, которые, эволюционируя, замечательно приспособились жить даже на морозе. В результате такой адаптации во времена их массового размножения снег окрашивается не только в зеленый цвет, а и в красный, желтый и даже в голубой.

Также существуют эвглены, клетки которых насыщены каротином. Они окрашивают водоемы в красный или Когда реки, лужи, болота т. п. высыхают или замерзают, эвглена зеленая теряет жгутик, округляется, покрывается толстой оболочкой - на время трансформируется в цисту. В таком виде она может дожидаться благоприятных условий на прежнем месте или переноситься вместе с пылью.