Реферат: Тема: «Изучение альтернатив социально экономической политики коллективизации и трагедии крестьянина труженика. Реферат: Тема: «Изучение альтернатив социально экономической политики коллективизации и трагедии крестьянина труженика Почему коллектив

Коллективизация - трагедия крестьянина - труженика

Коллективизация крестьян можно назвать, пожалуй, самым драматическим периодом (не считая военного времени), так как людям приходилось испытывать множество трудностей, новаций, насилия, снижение качества жизни.

Её недостатки

На мой взгляд, действия Сталина были очень жестокие.

- 1. Он раскулачивал кулаков, как мне кажется «цвет нации» лучших, умнейших, самых работоспособных. Он добивался серой безликой массы, которую он мечтал сделать счастливой. При этом он не всегда раскулачивал именно кулаков, очень часто это были обычные крестьяне.

- 2. Сталин не просто садил людей в тюрьмы, а ещё и отправлял на север с семьями, где они попросту умирали от болезней в особенности дети, расстреливал за инакомыслие. Садил рабочих за ошибки и сбои, в работе считая это намеренным вредительством.

- 3. Ввёл неподъёмно высокие налоги «в особенности на кулаков и единоличников, которые не желали вступать в колхоз» даже для колхоза эти налоги были высоки.

- 4. Люди, как только это возможно боролись с налогами, прятали зерно, тогда к ним приходили, наводили обыск, находили зерно и расстреливали нарушителей, которые просто хотели прокормить семью. Наказывал даже за то, что после сбора урожая кто-то собирал небольшие остатки на колосьях.

- 5. Из за репрессий люди стали хуже работать, наступил голодный год, у колхозов забрали много еды и люди просто голодали.

- 6. Помимо повышения налогов зарплата у рабочих не росла, а цены на продукты сильно повышались.

- 7. Вынудил рабочих работать 8 часов в день и 7 дней в неделю, у людей просто не оставалось ни сил, ни желания работать больше и быть активистами, тем более люди просто боялись сделать, что-то не так.

Итоги такой жесткой репрессии были очень печальные:

- · Резко сократилось поголовье скота в стране

- · Искажение принципов кооперативной формы хозяйства, которая по сути была превращена в разновидность государственного хозяйства при полном командовании госорганов колхозами

- · Недостаточное оснащение колхозов техникой, широко применялся труд лошадей

- · Насильственное удаление из деревни наиболее предприимчивых и хозяйственных крестьян «кулаков»

- · Непомерно высокие плановые задания колхозам по поставкам сельхозпродукции государству

- · Плохая организация труда в колхозах отсутствие самоуправления и демократических норм привело к тому, что совершенно угасла самодеятельность и инициатива крестьян

- · Формы и методы коллективизации разрушали выработанный веками уклад крестьянской жизни, исчезал прежний крестьянин как инициативный производитель сельхозпродукции, он постепенно превращался в наёмного работника, крепостного советского государства

- · Постепенный рост налогов с приусадебных участков колхозников, которые обеспечивали их продуктами питания

- · Резкое сокращение сельского населения в результате репрессий, переселений и привлечения крестьян на стройки новых промышленных объектов

Падение валового производства и урожайности по данным И.Е. Зеленина средняя урожайность зерновых в годы первой пятилетки составляла 7,7ц с га, в годы второй пятилетки 7,1ц с га.

Сталин ставил задачи, которые были просто невыполнимы с расчётом на то - что если он поставит невыполнимую задачу - то даже если они её и не выполнят полностью, но выполнят её максимально хорошо.

«Революция сверху» так назвали её историки, её цель заключалась в развитии общества путём прогресса, но в большей степени этого не произошло. В какой-то мере Сталин действительно сделал огромный скачок в развитие СССР, но какой ценой. Коллективизация была скорее неким «преобразованием», которая находилась в сильном противоречии с объективными законами экономического развития и была выполнима только в условиях тоталитарного режима, который в процессе коллективизации широко применял насилие и репрессии.

Меня удивляло равнодушие Сталина к людям во время голода, приведу пример: В ходе заготовки урожая в 1932 году соответствующие органы стали требовать сдачи зерна, но колхозники и крестьяне-единоличники заняли выжидательную позицию. Было предложено лишать не выполняющих план права покупки промтоваров и привлекать их к судебной ответственности. Не смотря на это, план все же не удалось выполнить. Введены дополнительные меры, а именно запретить торговлю для колхозников, прекращение кредитование и досрочное взыскание долгов, чистка, изъятие, выселение. Коммунисты просили о снижении таких мер, тогда было принято решение о чистке людей, чуждых делу коммунизма, проводящих кулацкую политику, разложившихся, не способных проводить политику партии в деревне. Вычищенных выслать как политически опасных. Но план все равно не выполнялся. В результате карательные меры привели к тому, что у колхозников и единоличников забирали весь хлеб, обрекая их на голод. Весной в разных регионах страны голодали уже десятки миллионов людей. В центр с мест шёл поток сообщений о масштабном голоде, призывы помочь, но Сталин равнодушно игнорировал эти сообщения, называя их «сказками». В ответ секретарь Харьковского обкома услышал: «Вы хороший рассказчик - сочинили такую сказку о голоде, думали нас запугать - не выйдет!» Центр не помогал голодающим. Более того, на места было направлено распоряжение задерживать голодающих крестьян, которые уходили в другие районы в поисках продовольствия, и возвращать их на места постоянного проживания. Сталин всячески скрывал тот факт голода и запретил всякие упоминания о нём в средствах массовой информации.

Никто не подсчитывал число жертв голода, но известно, что население СССР С осени 1932 года по весну1933 года сократилось на 7,7 миллионов человек. Сталин производил внушающее количество экспорта из страны, при этом бюджета не хватало, а он забирал из своей страны, а люди умирали…

коллективизация сталин голод

Заключение

Исходя из всего вышеизложенного, у меня напрашивается вывод: Если не цепляться за термины, то колхоз как явление известен ещё с глубокой древности. Это не что иное, как артель - большевики лишь применили артельный метод для обработки земли.

У этого явления было много форм: сельскохозяйственные кооперативы, артели, коммуны, товарищество по совместной обработке земли.

Колхоз - это видоизменённая община, с той разницей, что земля, скот и инвентарь не делятся по хозяйствам, а используются сообща. Таким образом, можно получить крупное хозяйство на земле не поперёк менталитета, а в согласии с ним - если решить организационные вопросы. А что ещё важнее - в колхозе поневоле сохраняется общинный принцип: хоть чёрный кусок, да каждому. Именно такая реформа не выбрасывала лишнее население из производственного процесса - а в СССР это означало выбросить из жизни, - а сохраняла его, пусть впроголодь, но живыми.

Всего-то и нужно было, что сберечь население на несколько лет, пока для него готовят рабочие места на заводах и стройках. И я не удивлена что большевики положили в основу своей аграрной реформы именно производственную кооперацию.

Пустовалова Р.Ф.

Тема: « Изучение альтернатив социально – экономической политики коллективизации и трагедии крестьянина – труженика».

Оценочный лист.

Вводное слово учителя.

Ещё 15-20 лет назад понятие «коллективизация» (форма кооперирования, т. е. объединения крестьянских хозяйств для «перевода их на рельсы социализма») рассматривалось как «одно из звеньев ленинского плана строительства социализма» (индустриализация, коллективизация, культурная революция).

Лишь в последние десятилетия 20 века события, хранившиеся в исторической памяти народа, в воспоминаниях людей, живших и трудившихся в 30-х г.г., предстали во всей их подлинности в документах, извлеченных из архивов, в работах историков, в кино- и фотоматериалах. Процесс превращения крестьян – индивидуальных тружеников и собственников – в «класс социалистического общества», - процесс, который воспринимается сейчас как грандиозный социально- экономический эксперимент, граничащий с преступлением, - будет в центре нашего исследования.

^ Цель исследования: оценить положение, роль и судьбу крестьянина в период коллективизации, результаты и последствия коллективизации.

Задачи исследования:

Проблемные задания на урок;

на основе отрывка из книги А.Я. Чаянова «План преобразования сельского хозяйства в период коллективизации» создать модель «Общественного кооперативного хозяйства в деревне»;

выяснить на каком этапе проведения коллективизации произошел «перегиб» в политике;

на основании документов ответить на вопросы «Кого считали кулаком в конце 20-х

проанализировать сталинскую и бухаринскую альтернативы выхода из кризиса хлебозаготовок и выявить истинные причины хлебозаготовительного кризиса;

в ходе выполнения элемента лабораторной работы по документам выяснить результаты и последствия «сплошной коллективизации»;

определить истинные цели коллективизации и оформить их в виде кластера.

Методы и приёмы исследования:

исследовательский метод;

сравнительный анализ;

изучение воспоминаний;

метод «Займи позицию» - новый метод в проведении дискуссии;

Предмет исследования: социально – экономическая политика коллективизации и трагедия крестьянина – труженика».

Объект исследования: государственная политика по отношению к крестьянству и построения социализма.

1. Учитель.

Проблемные задания на урок.

это великая революция – вторая после Октября;

это революция сверху при поддержке снизу;

через неё будет осуществлён переход к социализму подавляющего большинства населения страны;

она означает решение классовых проблем, поскольку ликвидирует последний эксплуататорский класс – кулачество;

через неё идет мобилизация ресурсов для подъёма промышленности, для повышения обороноспособности;

она сделает крестьян- колхозников зажиточными людьми;

она решит продовольственные проблемы страны.

^ 2. Составление модели «Общественно- кооперативного хозяйства в деревне».

Из книги учёного экономиста А.Я.Чаянова «План преобразования сельского хозяйства».

(Суть идеи ученого в следующем. ^ Крестьянская семья – это прежде всего самостоятельная социально- экономическая ячейка, семейное трудовое предприятие, живущее по своим законам, отличающимся от законов капиталистического предприятия, основанного на наёмном труде. А цель производства получить процент с вложенного капитала.

В семейном хозяйстве крестьянин в одном лице и хозяин, и работник. Цель семейного производства крестьянина не в извлечении прибыли, сколько в удовлетворении потребности семьи. Иначе говоря, если капиталист «прогорает» в каком-то хозяйственном предприятии, то он стремится переместить капитал в другое, более прибыльное дело. Крестьянин же в такой ситуации увеличит трудовые затраты, а если это не возможно - снизит уровень потребления семьи. Словом, в трудовой крестьянской семье мы имеем дело с совершенно особенной социально- производственной ячейкой, которой свойственно иное понимание выгодности.

Разумеется. Так, с развитием индустриального общества крестьянское хозяйство начинает нуждаться в технике, кредитах, прогрессивных технология им образом, отдельные отрасли кооперируются, выходя на крупный уровень крупного производства.

Иначе говоря, крестьяне, оставаясь хозяевами – работниками, но объединяя отрасли, совместно покупая средства производства, создают машинные и сбытовые товарищества, мелиоративные кооперативы, качественно преобразуют свое хозяйство. Вся эта сеть превращается в систему общественного кооперативного хозяйства деревни.

(Каждая группа выделяет ключевое выражение и составляют модель)

Вывод: В сущности, государство при проведении коллективизации должно было решить две задачи:

1)создать обобществленное хозяйство, лишив собственности крестьян, и

2) «устранить» слой людей, которые могут этому активно воспрепятствовать.

Вопрос о создании производственной кооперации в деревне не был новым для страны. ^ В.И. Ленин в письме «О кооперации» писал о развитии социализма и «простой рост кооперации».

(Необходимо создавать различные виды кооперативов, дать крестьянам технику, которая привлечет их в коллективные хозяйства, соблюдая принцип добровольности при

создании крупных хозяйств. 15 съезд ВКП (Б) (1927г.) поставил вопрос о «постепенном переходе к коллективной обработке земли на основе новой техники». Формы, способы, сроки создания коллективных хозяйств на съезде не обсуждались. По плану первой пятилетки предусматривалось к 1933 г. вовлечь в кооперативы 85% хозяйств, в том числе 18-20% - в колхозы.

Учитель. Что получилось реально? Что такое коллективизация?

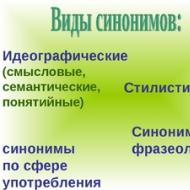

^ Словарная разминка. Мнемотурнир.

Развитие памяти;

Проверить степень уверенности в своих знаниях..

(возьмите карточку и запишите свое представление о коллективизации

Я- концепция

0 – не уверен; 1- сомневаюсь; 2- уверен

Эталон ответа. (Коллективизация- это процесс создания крупных коллективных хозяйств, на основе мелких крестьянских хозяйств, приведшее на практике к отчуждению крестьян от собственности на землю и от результатов своего труда.)

^ 1. В 1927-1928г.г. наступил кризис хлебозаготовок (работа с учебником).

2. Начался массовый голод в 1923-1933г.г.

Оценка причин и путей преодоления кризиса. (Анализ по таблице.)

Сталинская и бухаринская альтернативы выхода из кризиса хлебозаготовок.

И.В.Сталин

Н.И. Бухарин

^ Оценка причин и сущности кризиса.

Отсутствие прогресса в деле индустриализации порождает товарный голод, а мелкое крестьянское хозяйство неспособно обеспечить потребности промышленности. Главный виновник кризиса – « кулак- саботажник».

Главная причина кризиса – ошибки в выборе и реализации экономического курса (отсутствие резервного фонда промтоваров, разрыв цен на зерновые и технические культуры и др.) Главный виновник – политическое руководство страны.

^ Пути преодоления кризиса.

Принятие чрезвычайных мер:

форсирование индустриализации;

массовая коллективизация; создание колхозов как формы перекачивания ресурсов из деревни в город; ликвидация кулачества как « последнего эксплуататорского класса»;

создание социальной базы советской власти в деревне;

обеспечение контроля за крестьянством.

Включение экономических рычагов:

увеличение выпуска товаров широкого потребления;

сбалансированность цен на зерно и технические культуры;

усиление налогообложения кулаков;

закупка хлеба за границей;

развитие кооперативного движении в деревне.

кризис стал поводом для окончательного утверждения сталинской альтернативы развития страны, был разрешен насильственным способом: летом 1929г. было официально объявлено о сплошной коллективизации в некоторых районах страны, а 7 ноября 1929 года в «Правде» была напечатана статья Сталина, в которой 1929 год назван «годом великого перелома». Сталин утверждал, что в колхозы уже вошли крестьяне- середняки (на самом деле в колхозах тогда состояло 6-7% крестьянских хозяйств).

27 декабря 1929 г. на конференции аграрников- марксистов Сталин объявил: « Мы перешли в последнее время от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса».

^ 4. Работа по карте.

Сроки проведения коллективизации.

Осень 1930- весна 1931г. – Северный Кавказ;

Осень 1931- весна 1932г. остальные зерновые районы.

^ 5. На основе прочитанного текста ответьте на вопросы:

Кого считали кулаком в конце 20- х годов?

Кого раскулачивали?

1 группа.

В начале 20 века кулаком считали в деревне каждого зажиточного крестьянина, который вел индивидуально хозяйство. В результате уничтожения помещичьей собственности на землю по Декрету о земле почти вся пахотная земля оказалась в распоряжении крестьян и была разделена между семьями, по числу едоков. Весной 1918 г. большевики прибегли к чрезвычайной политике в деревне (продотряды, комбеды). Эта политика и Гражданская война привела к тому, что зажиточная часть крестьянства была практически уничтожена.

2 группа.

Нэп дал возможность крестьянам возродить свое индивидуальное хозяйство. В деревне снова началось имущественное расслоение. Беднота и зажиточные крестьяне, разбогатевшие преимущественно за счет собственных усилий враждовали между собой. Враждебный настрой по отношению к разбогатевшей части сельских жителей поддерживался государственной политикой: большевики считали своей надежной опорой в деревне только бедноту.

Мнение крестьян по поводу кулаков выражается в письме тверского крестьянина: « Какие могут быть в деревне на одиннадцатом году революции кулаки, тогда как земля разделена по едокам… Кулак в деревне изжит давно, а под кулаком надо понимать крестьянина- труженика- хлебороба». В ходе кризиса хлебозаготовок 1927-1928г.г. партия потребовала выполнение плана хлебозаготовок за счет жесткого давления на наиболее зажиточные слои. Официально в число кулаков было занесено лишь 3, 9% от общего числа крестьянских дворов., а их для выполнения плана явно не хватало

4 группа. В мае 1929 года правительство издает постановление « О признаках кулацких хозяйств, в которых должен применяться кодекс законов о труде». Оно гласило, что « к кулацким относятся все крестьянские хозяйства, обладающие одним из следующих признаков:

Если в хозяйстве имеется мельница, маслобойня, крупорушка, плодовая или овощная сушилка или другое промышленное предприятие, водяная или ветряная мельница…

Если хозяйство сдает в наём отдельные оборудованные помещения…

Если члены хозяйства занимаются торговлей…»

Чуть ли не каждый третий крестьянский двор мог быть отнесен к категории кулацкого по какому – либо одному из перечисленных признаков. В общественном сознании усиленно создавался образ кулака – злодея.

Бедняки, которые отказывались вступать в колхоз, называли подкулачниками. Им также была объявлена война.

Учитель. А теперь обратимся к цифрам. Академик В.А. Тихонов писал: « Сталин утверждал. Что в стране имеется 5% кулацких хозяйств, из них 2-3% - особо богатых. Общее число хозяйств составляло в 1927 г. 26 млн. После завершения этой политической кампании к 1933г. официальная статистика насчитывает в стране 23, 3 млн. хозяйств. Посчитайте сколько было ликвидировано хозяйств в ходе раскулачивания? Таким образом, не 5%, а 11-12 % крестьянских дворов было ликвидировано.

Вывод: На местах жесткие партийные директивы активно исполнялись, что вызвало быстрый рост количества колхозов и не менее стремительное нарастание недовольства крестьян проводимой политикой, нередко выливавшегося в открытый протест.

^ 6. Мини лабораторная работа. Задание.

Известно, только с начала января до середины марта1930г. произошло более 2х тысяч вооруженных выступлений крестьян. На основании документов определите их причины, результаты и последствия.

1 группа.

Документ №1.

Люди страшно голодают. Я просто не понимаю, что при Советской власти могут умирать на работе люди с голода… В Киеве сколько угодно под углами сидят целыми семьями крестьяне – просят кусок хлеба, уже опухли с голода. И кто это? Колхозники. И я не знаю, почему народ гибнет с голода…ЦК, наверное, не видит этого или не представляет…

2 группа.

Документ №2.

Страшная зима 1932-1933г.г., весна и лето 1933г. не изучены советскими историками. Кора дерева, лебеда, корни съедобных и несъедобных трав, съедобная глина- ничто не спасало от голода. Людоедство стало обычным явлением.

3 группа.

Документ №3

Из письма С. Короленко, дочери писателя В.Г.Короленко, Н.К. Крупской:

Я пишу вам, надеясь, что вы поверите мне и, если сможете, захотите что-нибудь сделаете для вымирающих детей Украины. До центра, вероятно, доходят смутные сведения о том, что делается здесь… и только мы, живущие здесь… не можем не испытывать ужас, видя вымирание и гибель целого народа…

4 группа.

Документ №4.

Из постановления ЦИК и СНК СССР « Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперативов и укреплении общественной (социалистической собственности)», 7 августа 1932г.:

Общественная собственность (государственная, колхозная, кооперативная) является основой советского строя, она священна и неприкосновенна, и люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быт рассматриваемы, как враги народа… Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение… колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты – расстрел с конфискацией имущества и заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества.

7. Обсуждение проблемных заданий и подведение итогов.

Цели были достигнуты (записать цели в тетрадь):

1) Через коллективные крестьянские хозяйства государство имело возможность:

получить средства для индустриализации;

получить дешевую рабочую силу;

провести полное огосударствление экономики;

2) Борьба с» кулаками и подкулачниками» укрепляла формирующееся тоталитарное государство.

После завершения коллективизации вся экономическая жизнь страны оказалась полностью в руках Сталина, все граждане были целиком зависимы от государства.

Майсурян А. Коллективизация // Энциклопедия для детей: История России. 1995 г.

Солопов А. Кого считали кулаком в 1924 – 199925 годах?

Хрестоматия по истории России первой половины 20 века / Сост. И.С. Хромова. М., 1995.

Явление, вошедшее в нашу историю как коллективизация или как осуществление ленинского кооперативного плана, в действительности к ленинским идеям о кооперации никакого отношения не имело. И по своим формам, и по методам проведения, и по скорости этой ломки. Это было совсем другое явление, и цели его были совсем другие. Коллективизация была порождена форсированной индустриализацией.

В 1 927 г. в стране был неплохой урожай, однако план хлебозаготовок был провален, потому что крестьяне отказывались продавать хлеб по низким ценам. Формально цены остались такими же, как и в предшествующем году, но за счёт инфляции значительно выросли цены на промышленную продукцию, т.е. вырос дисбаланс цен. В результате хлебный экспорт за границу сократился в 1928/29 г. в 3,5 раза и это в условиях, когда в массовом масштабе строились заводы и их надо было оснащать импортным оборудованием. Кроме того, в результате массового строительства значительно выросло число потребителей продовольствия и прежде всего хлеба. Политбюро ЦК в январе 1928 г. принимает решение о чрезвычайных мерах для выполнения плана хлебозаготовок. Было мобилизовано около 30 тыс. коммунистов-эмиссаров, уполномоченных по хлебозаготовкам. Сам Сталин выехал в Западную Сибирь, чтобы на месте изучить положение в сельском хозяйстве и заставить местные власти применить репрессии в отношении крестьян, не желающих продавать хлеб. (Это была последняя поездка диктатора по стране.) Опыт И. Сталина и других эмиссаров показал, что уговорить крестьян дёшево продать хлеб не удастся, и власть склоняется к применению силы. В Уголовный кодекс была введена особая статья, по которой упорствующие крестьяне попадали в спекулянты, а их имущество, скот и инвентарь изымались. Но это не помогло, мало что дали и резко увеличившиеся на крестьян налоги. Результатом этих карательных мер явилось спорадическое сопротивление крестьян, выразившееся в локальном терроре против представителей властей. В деревне загремели выстрелы.

Все эти обстоятельства привели Сталина и его соратников к мысли о ликвидации вообще частнособственнического крестьянского хозяйства. XVI партийная конференция в апреле 1929 г. приняла решение об организации «крупного социалистического земледелия», т.е. колхозов и совхозов. Началась беспощадная борьба против кулаков -раскулачивание. Оно проводилось при опоре на местную бедноту, которая получала часть собственности репрессированного. У крестьян, не выполнивших план по хлебосдаче, его отбирали силой - вспомнили опыт продразвёрстки. В помощь заготовителям из городов было направлено 25 тыс. рабочих, которые должны были разъяснять крестьянам политику партии и сами организовывать колхозы и совхозы. Ноябрьский пленум 1929 г. установил плановые и очень высокие задания по созданию колхозов и совхозов. Против крестьян началась настоящая атака власти с целью быстрее объединить всех в коллективные хозяйства. В первый год массовой коллективизации было создано масса так называемых «бумажных колхозов», т.е. существующих лишь на бумаге.

Местные власти, стремясь отрапортовать об успехах в проведении политики партии, не останавливались перед насилием, особенно по отношению к зажиточным крестьянам и так называемым «подкулачникам». Под раскулачивание попадали не только богатые, но вообще все, кто не хотел вступать в колхоз. За 3 г. всего было выселено 3,5 млн. крестьян («кулаков»), в том числе на спецпоселения около 2 млн. чел. Для многих спецпоселение означало смерть, ибо часто это были вообще нежилые места, тайга и болота. На насилие крестьяне ответили насилием. Только зимой 1930 г. было зафиксировано 2200 крестьянских выступлений, носивших разрозненный характер.

Чтобы спастись от попадания в «кулаки», население стало уничтожать свой скот и распродавать свой инвентарь. Опасаясь полной ликвидации крестьянских хозяйств, без которых и колхозы создать невозможно, власти решили форсировать коллективизацию. Для поддержки мероприятий по созданию колхозов стали привлекать даже части Красной Армии. За 3 г. (к концу 1932 г.) больше трети крестьян была мобилизована в колхозы. Но если формально цифры роста числа колхозов могли давать повод к оптимизму, то реальное положение дел в деревне в результате коллективизации можно назвать только катастрофой. Истребление скота, разорение деревни непрекращающимся раскулачиванием, полная дезорганизация работы колхозов привели в 1932-1933 гг. к невиданному голоду, охватившему примерно 25-30 млн. человек. В значительной степени он был спровоцирован политикой властей. Руководство страны, пытаясь скрыть масштабы трагедии, запретило упоминать о нём в любых средствах массовой информации. Но и голод не остановил экспорт зерна - за эти годы вывезли в обмен на машины и оборудование 18 млн. центнеров.

В результате коллективизации в деревне сложилась специфическая, ранее нигде не существовавшая экономическая и социальная ситуация. Вступившие в колхоз крестьяне, будучи производителями сельхозпродукции, отныне не были её собственниками.

Экономические результаты коллективизации были катастрофическими: за 1929-1934 гг. валовое производство зерна сократилось на 10%, поголовье крупного рогатого скота - на 26,6 млн. голов (на 45%), лошадей - на треть, свиней - в 2 раза, овец в 2,5 раза. Но несмотря на сокращение производства зерна, его поставки государству выросли в 2 раза. Был ещё один результат, который устраивал Сталина, -деревня дала на стройки социализма миллионы дешёвых рабочих рук, попутно ликвидировав аграрное перенаселение. Коллективизация выполнила и ещё одну задачу - был ликвидирован последний островок рыночной, частнособственнической экономики - частные крестьянские хозяйства. Социальным результатом этой трагедии было уравнивание крестьян в абсолютной бедности. Богатых крестьян практически не осталось. Лишь к концу 30-х гг. появились более или менее зажиточные семьи, благосостояние которых основывалось не на доходах из колхоза, а на ремесленном труде. Коллективизация способствовала усилению социальной однородности общества, крестьяне превратились в таких же наёмных работников, как и рабочие. Они лишились средств производства.

Материальные результаты коллективизации наглядно представлены в следующей таблице:

| Результаты коллективизации | |||

| Показатели | 1928 г. | 1932 г. | Рост (в %) |

| Вся посевная площадь (млн.га.) | 134,4 | ||

| Валовой сбор зерновых (млн.т.) | 73,3 | 69,9 | -5 |

| Урожайность(ц/га), | 7,9 | 7,0 | -13 |

| Поголовье лошадей (млн. голов) | 32,1 | 21,7 | -32 |

| - " - коров | 29,3 | 19,4 | -34 |

| -" - - свиней | 9,9 | -55 | |

| -" - овец и коз | 37,3 | -65 | |

| Производство мяса (млн.т.) | 4,9 | 2,8 | -43 |

| - " - молока (млн. т.) | 20,6 | -33 | |

| - " - - яиц (млрд. шт.) | 10,8 | 3,5 | -67 |

Оглавление

Введение

1. Жизнь крестьян до коллективизации

2. Цели коллективизации

3. Осуществление коллективизации

4. План преобразования сельского хозяйства Чаянова

5. Как стали жить крестьяне?

6.Заключение

6.1. Итоги и последствия коллективизации

6.2. Коллективизация – трагедия для крестьянина труженика

Приложения

7.Список литературы

Введение

Чем

ближе событие к нам, тем труднее дать

ему объективную оценку. Вот почему события

XX века оценивались учеными не однозначно.

Некоторые события советскими историками

превозносятся, а некоторые наоборот подвергаются

критике. Примером такого исторического

события является коллективизация. Так,

например, в учебнике, по которому училась

моя мама, коллективизация подается, как

историческая заслуга. В наших учебниках

коллективизация рассматривается, как

трагическая страница народа. Вот почему

я решила изучить более подробно эту страницу,

познакомиться с фактическим материалом,

статистическими данными, документами.

Свою

работу я так и назвала: «Коллективизация

– трагедия для крестьянина- труженика?»

Название заканчивается знаком вопроса,

ответить на этот вопрос и стало целью

моей работы,

то есть изучить и провести

исследование по найденному материалу,

выяснив, является ли коллективизация

трагедией для крестьянина труженика

и каковы ее последствия.

Для достижения

этой цели, я поставила задачи:

- Сравнить

жизнь крестьян до коллективизации и после;

Показать, как проходил процесс коллективизации, каковы его цели, методы и результаты.

1.Жизнь

крестьян до коллективизации

Итак,

до коллективизации у крестьян

наблюдался заметный подъем крестьянского

хозяйства, свидетельствующий о

благотворных результатах национализации

земли, освобождении крестьян

от помещичьего гнета и эксплуатации

со стороны крупного капитала, а также

об эффективности новой экономической

политики. За три – четыре года крестьяне

восстановили сельское хозяйство после

сильнейшей разрухи. Однако, в 1925 - 1929

гг. производство зерна колебалось на

уровне чуть выше довоенного. Рост производства

технических культур продолжался, но был

умеренным и неустойчивым. Хорошими темпами

увеличилось поголовье скота: с 1925 по 1928

г. примерно на 25 % в год. Словом, мелкое

крестьянское хозяйство отнюдь не исчерпало

возможностей для развития. Но, конечно,

они были ограниченными с точки зрения

потребностей страны, вступившей на путь

индустриализации.

3.Осуществление

коллективизации.

Состоявшийся

в декабре 1927г. XV съезд ВКП(б) провозгласил

«курс на коллективизацию». Применительно

к деревне это означало осуществление

весьма многообразной системы мер, направленных

на производственный подъем многомиллионной

массы крестьянских хозяйств, увеличение

их товарной продукции и вовлечение в

русло социалистического развития. Это

вполне обеспечивалось на пути их кооперирования

(см. рис1-цели

коллективизации

).

Кризис хлебозаготовок в конце

1927г. возник как результат рыночных

колебаний, а не как отражение кризиса

сельскохозяйственного производства,

а тем более социального кризиса в деревне.

Что же случилось?

Почему

на частном рынке цены на хлеб поползли

вверх? Хотя валовой сбор зерновых в

1928 г. был несколько выше, чем

в 1927г., неурожай на Украине и Северном

Кавказе привёл к тому, что ржи

и пшеницы было собрано примерно на 20%

меньше, чем в 1927/28 г.

Может быть, все эти обстоятельства

не сказались бы столь ощутимо

на обстановке

хлебозаготовок, если бы не два фактора.

Первый - хотя сокращение планового

хлебооборота и размеров планового

снабжения хлебом городского населения

было незначительным, это произошло в

условиях быстрого роста промышленности

и численности городского населения,

предъявляющего возрастающий спрос на

продовольствие. Именно это вызвало скачок

цен частного рынка. Второй - связанное

с острым дефицитом ресурсов для внутреннего

рынка сокращение хлебного экспорта, который

в 1928/29 г. составил всего 3,27% к уровню 1926/27

г.

Хлебный экспорт фактически потерял

всякое реальное значение, вызвав

крайнюю напряжённость платёжного баланса.

Поскольку хлеб был важным экспортным

ресурсом, дававшим значительную часть

валюты, под угрозу ставилась программа

импорта машин и оборудования, а по

существу программа индустриализации.

Конечно, сокращение государственных

заготовок хлеба создавало угрозу планам

промышленного строительства, осложняло

экономическое положение, обостряло

социальные конфликты и в городе и в деревне.

Обстановка к началу 1928г. серьёзно

осложнилась, требовала взвешенного

подхода. Но сталинская группа, которая

только что добилась большинства в политическом

руководстве, не проявила ни государственной

мудрости, ни понимания ленинских принципов

политики по отношению к крестьянству

как союзнику рабочего класса в строительстве

социализма. Больше того, она пошла

на прямой отказ от этих принципов,

на слом нэпа и широкое применение чрезвычайных

мер, то есть насилия над крестьянством.

На места последовали подписанные И.В.

Сталиным директивы с угрозами в адрес

партийных руководителей и требованием

"поднять на ноги партийные организации,

указав им, что дело заготовок является

делом всей партии", что "в практической

работе в деревне отныне делается ударение

на задаче борьбы с кулацкой опасностью".

Началось закрытие рынков, проведение

обысков по крестьянским дворам, привлечение

к суду владельцев не только спекулятивных

хлебных запасов, но и весьма умеренных

излишков в середняцких хозяйствах.

Суды автоматически выносили решения

о конфискации, как товарных излишков

хлеба, так и запасов, необходимых для

производства и потребления. Изымали часто

и инвентарь. Аресты в административном

порядке и тюремные заключения по приговорам

судов довершают картину произвола и

насилия, чинимого в деревне зимой и весной

1928/29 г. В 1929 г. было зарегистрировано

до 1300 "кулацких" мятежей.

Анализ происхождения кризиса

хлебозаготовок и путей его

преодоления был в центре внимания апрельского

и июльского пленумов ЦК ВКП(б) в 1928г. На

этих пленумах выявились коренные расхождения

в позициях Бухарина и Сталина в предлагаемых

ими решениях возникших проблем. Предложения

Бухарина и его сторонников

о выходе из ситуации, созданной кризисом

хлебозаготовок, на путях нэпа (отказ

от "чрезвычайных" мер, сохранение

курса на подъём крестьянского

хозяйства и развитие торгово-кредитных

форм кооперации, повышение цен на

хлеб и др.) были отвергнуты как

уступка кулаку и проявление правого оппортунизма.

Позиция Сталина отражала тенденцию

к безоглядному форсированию

коллективизации. В основе этой позиции

лежало пренебрежение к настроениям крестьянства,

игнорирование его неготовности и

нежелания отказаться от собственного

мелкого хозяйства. "Теоретическим"

обоснованием форсирования коллективизации

явилась статья Сталина "Год великого

перелома", опубликованная в "Правде"

7 ноября 1929 г. Статья констатировала

произошедший перелом в настроении крестьянства

в пользу колхозов и выдвигала

на этом основании задачу быстрейшего

завершения коллективизации. Сталин оптимистически

уверял, что на основе колхозного

строя наша страна через три года станет

самой хлебной страной в мире и в декабре

1929 г. Сталин выступает перед

аграрниками-марксистами с призывами

насаждать колхозы, ликвидировать

кулачество как класс, не пускать кулака

в колхоз, сделать раскулачивание составной

частью колхозного строительства.

В отношении сельскохозяйственного производства

прогнозы Сталина выглядят уже не преувеличением,

но произвольной фантазией, мечтаниями,

в которых совершенно игнорируются

закономерности аграрной экономики, социальных

отношений деревни и социальной психологии

крестьянства. Через три года,

когда подошёл срок исполнения сталинских

обещаний относительно превращения СССР

в самую хлебную державу, в стране свирепствовал

голод, унёсший миллионы жизней. Не стали

мы самой хлебной или хотя бы одной из

самых хлебных стран мира ни через

10 лет - перед войной, ни через 25 лет - к

концу правления Сталина.

Следующий шаг на пути усиления

гонки за "темпом коллективизации"

был сделан на ноябрьском Пленуме

ЦК ВКП(б) того же 1929г. Задача "сплошной

коллективизации" ставилась уже "перед

отдельными областями". Сообщения

членов ЦК, сигналы с мест о спешке и принуждении

при организации колхозов не были учтены.

Попыткой внести элементы разума, понимания

сложившейся обстановки были рекомендации

Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам

коллективизации. Выработанный ею проект

постановления предлагал решить

задачу коллективизации "огромного

большинства крестьянских хозяйств"

на протяжении первой пятилетки: в основных

зерновых районах за два-три года,

в потребляющей полосе - за три-четыре

года. Комиссия рекомендовала считать

основной формой колхозного строительства

сельскохозяйственную артель, в

которой "коллективизированы основные

средства производства (земля, инвентарь,

рабочий, а также товарный продуктивный

скот), при одновременном сохранении в

данных условиях частной собственности

крестьянина на мелкий инвентарь,

мелкий скот, молочные коровы и т.д., где

они обслуживают потребительские нужды

крестьянской семьи".

5 января 1930г. было принято постановление

ЦК ВКП(б) "О темпе

коллективизации

и мерах помощи государства колхозному

строительству". Как и предлагалось

комиссией, зерновые районы были разграничены

на две зоны по срокам завершения коллективизации.

Но Сталин внёс свои поправки, и сроки

были резко сокращены. Северный Кавказ,

Нижняя и Средняя Волга должны были в основном

завершить коллективизацию "осенью

1930г. или во всяком случае весной 1931г.",

а остальные зерновые районы - "осенью

1931г. или во всяком случае весной 1932г. (см.

табл. №1)

" Столь

сжатые сроки и признание " социалистического

соревнования по организации колхозов"

находились в полном противоречии

с указанием о недопустимости "какого

бы то ни было "декретирования"

сверху колхозного движения".

Хотя постановление характеризовало

артель как наиболее распространенную

форму колхозов, но как всего лишь переходную

к коммуне. Были исключены положения о

степени обобществления скота и инвентаря,

о порядке образования неделимых фондов

и т.д. В результате сталинской обработки

из проекта постановления было

исключено положение о том, что успешность

коллективизации будет оцениваться ЦК

не только по числу хозяйств,

объединённых в кооперативы, "но

прежде всего на основе того, насколько

тот или иной район сумеет на основах коллективной

организации средств производства и труда

действительно расширить посевные площади,

повысить урожайность и поднять животноводство".

Тем самым создавались благоприятные

условия для гонки за "сто

процентным охватом" вместо превращения

коллективизации в средство для повышения

эффективности сельскохозяйственного

производства. (табл.1)

Под сильнейшим

нажимом сверху не только в передовых

зерновых районах,

но

и в Чернозёмном центре, и

в Московской области, и даже

в республиках Востока выносились

решения завершить коллективизацию

"в течение весенней посевной кампании

1930 года" Разъяснительная и организационная

работа в массах подменялась грубым нажимом,

угрозами, демагогическими обещаниями.

Итак, провозглашены насаждение

колхозов и раскулачивание на

базе сплошной коллективизации.

Критерии отнесения хозяйства

к категории кулацкого были определены

столь широко, что под них можно было

подвести и крупное хозяйство, и даже бедняцкое.

Это позволяло должностным лицам использовать

угрозу раскулачивания как основной рычаг

создания колхозов, организуя давление

деклассированных слоёв деревни на остальную

её часть. Раскулачивание должно было

продемонстрировать самым неподатливым

непреклонность властей и бесполезность

всякого сопротивления. Сопротивление

кулачества, а также части середняков

и бедноты коллективизации было сломлено

жесточайшими мерами насилия. (см. Рис

2)

Неизвестны

пока данные, сколько человек погибло

с "раскулачиваемой" стороны, как

в процессе самого раскулачивания, так

и в результате выселения в необжитые

районы.

Исторические

источники приводят разные данные о

числе раскулаченных и выселенных хозяйств.

Называются следующие данные: к концу

1930г. раскулачено около 400 тыс. хозяйств

(т.е. примерно половина кулацких хозяйств),

из них выселено в отдельные районы

около 78 тыс., по другим данным - 115 тыс.

Хотя Политбюро ЦК ВКП(б) ещё 30 марта 1930

г. вынесло постановление о прекращении

массового выселения кулаков из районов

сплошной коллективизации и предписало

проводить его только в индивидуальном

порядке, число выселенных хозяйств в

1931 г. возросло более чем вдвое - почти

до 266 тыс.

Раскулачиваемые делились на

три категории. К первой

относился

"контрреволюционный

актив" - участники антисоветских

и антиколхозных выступлений

(они сами подлежали аресту

и суду, а их семьи - выселению

в отдалённые районы страны). Ко второй

- "крупные кулаки и бывшие полупомещики,

активно выступавшие против коллективизации"

(их выселяли вместе с семьями в отдалённые

районы). И, наконец, к третьей

- "остальная часть кулаков" (она

подлежала расселению специальными посёлками

в пределах районов прежнего

своего проживания). Составлением

списков кулаков первой категории занимался

исключительно местный отдел ГПУ. Списки

кулаков второй и третьей категорий составлялись

на местах с учётом "рекомендаций"

деревенских активистов и организаций

деревенской бедноты, что открывало широкую

возможность для разгула бюрократического

насилия, который ворвался в деревню зимой

1929/30 г. (см. Рис. 2)

В своей статье "Головокружение

от успехов", появившейся в "Прав-

де"

2 марта 1930 г., Сталин осудил

многочисленные случаи нарушения принципа

добровольности при организации колхозов,

"чиновничье декретирование колхозного

движения". Он критиковал излишнюю "ретивость"

в деле раскулачивания, жертвами которого

стали многие середняки. Обобществлению

часто подвергался мелкий скот, птица,

инвентарь, постройки, Необходимо было

остановить это "головокружение от

успехов" и покончить с "бумажными

колхозами, которых ещё нет в действительности,

но о существовании которых имеется куча

хвастливых резолюций". В статье,

однако, абсолютно отсутствовала самокритика,

а вся ответственность за допущенные ошибки

возлагалась на местное руководство. Ни

в коей мере не вставал вопрос о

пересмотре самого принципа коллективизации.

Эффект от статьи, вслед за которой 14 марта

появилось постановление ЦК "О борьбе

против искривления партийной линии в

колхозном движении", сказался немедленно.

Пока местные партийные кадры пребывали

в полном смятении, начался массовый

выход крестьян из колхозов (только в марте

5 млн. человек). Итоги первого этапа сплошной

коллективизации требовали правдивого

анализа, извлечения уроков из "перегибов"

и "борьбы с перегибами", укрепления

и развития тех колхозов, которые

сохранятся в условиях подлинной свободы

выбора у крестьянина. А значит,

полного преодоления последствий "великого

перелома" по-сталински, выбора путей

социалистического преобразования сельского

хозяйства на основе восстановления

принципов нэпа, всего разнообразия форм

кооперации. Конечно, коррективы, по

крайней мере на первых порах, были внесены.

тали

более активно применяться экономические

рычаги. На решении задач коллективизации

по-прежнему сосредоточивались основные

силы партийных, государственных и общественных

организаций. Возросли масштабы технической

реконструкции в сельском хозяйстве -

главным образом через создание государственных

машинно-тракторных станций. Уровень механизации

сельскохозяйственных работ заметно поднялся.

Государство в 1930 г. оказывало колхозам

большую помощь, им предоставлялись существенные

налоговые льготы. Зато для единоличников

были увеличены ставки сельскохозяйственного

налога, введены взимаемые только

с них единовременные налоги. Рос также

объём государственных заготовок, которые

приобретали обязательный характер.

Все эти даже благоприятные изменения

не дают представлений о сути изменений

в самом крестьянстве.

Поддавшись

призывам к вступлению в

колхозы и обобществлению средств

производства, оно фактически оказалось

обмануто, так как было отчуждено от средств

производства и утратило всякое право

на них. Был нанесён мощный удар по

крестьянскому чувству собственника,

так как крестьяне были лишены права

распоряжаться результатами своего труда

- произведённой продукцией, судьбу

которой стали решать местные партийные

и советские власти. Колхозник

потерял даже право самостоятельно решать

вопрос о том, где он хотел бы жить и

работать, на это требовалось разрешение

властей. Сами колхозы, утратив

большинство свойств сельскохозяйственной

артели, превратились в своеобразное

предприятие, подчинённое местным органам

власти и партии.

К концу лета 1931г. хлебозаготовки

начали давать сбои: снизились

поступления

зерновых. В результате сложившейся

системы заготовок на ряд районов страны

надвинулся призрак голода. Беда пришла

потому, что хлеб принудительно и, по сути,

"под метёлку" изымался и в колхозах,

и в единоличных хозяйствах ради выполнения

нереальных, произвольно установленных

сталинским руководством в 1930г. заданий

индустриального развития.

Для закупки промышленного

оборудования требовалась валюта.

Получить её можно было лишь в обмен на

хлеб. Между тем в мировой экономике разразился

кризис, цены на зерно резко упали.

Однако сталинское руководство и не подумало

пересматривать установку на непосильный

для страны индустриальный "скачок".

Вывоз хлеба за границу всё возрастал.

Несмотря на неурожай в основных зерновых

районах страны, пострадавших от засухи,

во время хлебозаготовок было изъято

рекордное количество зерна (22,8 млн. т),

из них 5 млн. пошли на экспорт в обмен на

технику (с 1931 по 1936г. половина всей ввозимой

в СССР техники была немецкого происхождения).

Насильственное изъятие одной трети (а

в некоторых колхозах до 80%) урожая

могло лишь окончательно расстроить производственный

цикл. Уместно напомнить, что при нэпе

крестьяне продавали всего от 15 до 20%

урожая, оставляя 12-15% на семена,

25-30% - на корм скоту, а остальные 30-35% - для

собственного потребления.

Летом 1931г. было установлено

правило, согласно которому натуральная

оплата труда в колхозах сверх определённой

нормы продуктами не отоваривалась, а

оплачивалась деньгами. Это по существу

было равносильно введению нормированного

продовольственного снабжения колхозников,

особенно если учесть финансовые затруднения

многих хозяйств, бывших не в состоянии

производить сколько-нибудь заметные

денежные выплаты. В результате сложившейся

ситуации осенью и зимой 1931/32 г. произошёл

второй отлив крестьян из колхозов. Резко

усилился неорганизованный переход

сельских жителей в промышленность

и строительство В 1932г. была введена отменённая

революцией паспортная система, установившая

жёсткий административный контроль за

движением рабочей силы в городах, а в

особенности из села в город, превратившая

колхозников в беспаспортное население.

В колхозах, оказавшихся в

обстановке крайних продовольственных

затруднений и совершенно экономически

не заинтересованных в сдаче хлеба, получили

массовое распространение попытки решить

для себя продовольственную проблему

любыми, в том числе незаконными,

путями. Широко распространились случаи

хищения хлеба, укрытия его от учёта,

заведомо неполного обмолота, припрятывания

и т.д. Делались попытки заранее раздать

хлеб по трудодням, провести его как расходы

на общественное питание во время уборочной.

Низкий темп хлебозаготовок в

наиболее пострадавших от засухи

районах было решено поднять

применением репрессий. Выискивали

"организаторов саботажа" хлебозаготовок

и отдавали под суд. В районы, которые

не могли осилить заготовки, полностью

прекращали завоз каких бы то ни было товаров.

Отстающие колхозы заносились на "чёрную

доску", с них досрочно взыскивали

кредиты и проводилась чистка их состава.

Тем самым ещё более подрывалось и без

того нелёгкое экономическое положение

этих хозяйств. Многие колхозники арестовывались

и высылались. Для выполнения плана

вывозился весь хлеб без исключения,

в том числе семенной, фуражный

и выданный на трудодни. Выполнившие

план колхозы и совхозы облагались повторными

заданиями по сдаче хлеба.

К лету 1932 г. деревня зерновой

полосы России и Украины после

по-

луголодной

зимы вышла физически ослабленной.

7 августа 1932 г. принимается Закон об

охране социалистической собственности,

написанный собственноручно Сталиным.

Он вводил "в качестве меры судебной

репрессии за хищение колхозного и кооперативного

имущества высшую меру социальной защиты

- расстрел с конфискацией всего имущества

и с заменой при смягчающих обстоятельствах

лишением свободы на срок не ниже 10 лет

с конфискацией всего имущества".

Амнистия по делам этого рода

была запрещена. В соответствии с законом

от 7 августа десятки тысяч колхозников

были арестованы за самовольное срезание

небольшого количества колосьев ржи

или пшеницы. Результатом этих действий

был страшный голод, от которого погибло,

главным образом на Украине, от 4 до

5 млн. человек. Массовый голод привёл

к третьей волне бегства из колхозов. Имелись

случаи вымирания целых селений.

Особое

место среди преступлений, совершённых

сталинским руководством против народа

занимает казахстанская трагедия. В районах

зернового земледелия Казахстана картина

была такой же, как и в других названных

выше краях: насильственное изъятие

хлеба и в колхозах и в единоличных

хозяйствах обрекло на вымирание от голода

многие тысячи людей. Особенно велика

была смертность в посёлках спецпереселенцев

Карагандинского района. Вывезенные

сюда для освоения угольного бассейна

раскулаченные семьи не имели ни хозяйственного

инвентаря, ни каких-либо запасов

продовольствия, ни сколько-нибудь сносного

жилья.

Особенно губительно последствия

административного произвола сказались

даже не на зерновом хозяйстве,

а на животноводстве. С 1931г. сталинское

руководство начало осуществлять заготовку

мяса теми же методами, какими проводились

хлебозаготовки. Так же спускались

не соответствовавшие реальным возможностям

"плановые задания", которые "выколачивались"

беспощадно. И в результате - подрыв

животноводства, ухудшение жизненных

условий людей. Урон, нанесённый животноводству,

целые десятилетия сдерживал развитие

сельского хозяйства. Восстановление

поголовья до уровня конца 20-х годов произошло

только в 50-е годы.

Провалы экономической политики

1929-1932 г. в деревне были одной

из основных причин, обусловивших неудачу

попыток досрочного выполнения первого

пятилетнего плана. Основной причиной

деградации сельскохозяйственного производства

в 1929-1932 г. были даже не перегибы в ходе

проведения тех или иных массовых кампаний,

а общий административно- бюрократический

подход к установлению экономических

взаимоотношений с сельским хозяйством.

Перегибы же являлись, в конечном

счете, неизбежным следствием этого

подхода к сельской экономике. Главное

состояло в том, что коллективизация вовсе

не создала в деревне строя цивилизованных

кооператоров. Колхоз образца 30-х годов

в своих наиболее существенных чертах

не являлся кооперативным хозяйством.

Черты кооператива (и то зачастую

формально) сохранялись в основном во

внутренней организации колхоза, например

в наличии общего собрания колхозников,

возможности выйти из колхоза

вместе с некоторой частью средств производства,

регламентации порядка и уровня

оплаты труда и т.д. Но колхоз как производственная

единица практически не обладал свойственной

кооперативным предприятиям экономической

самостоятельностью. Причём он утратил

эту самостоятельность не как подчинённое

звено более широкой кооперативной системы,

которая регулировала и планировала бы

снабжение и сбыт, переработку сельхозпродукции,

финансирование, агрономическое и машинно-техническое

обслуживание. Колхоз оказался встроенным

в жёсткую административную иерархию

государственного планирования производства

и заготовок сельскохозяйственной

продукции, что на практике превращало

кооперативную собственность в фикцию.

В сложившейся административной

системе колхоз оказался зажат

в гораздо более тесные

бюрократические тиски, нежели

государственные предприятия. Последние

хотя бы формально находились

на хозрасчёте, действовали в условиях

самоокупаемости, а планово-убыточные

пользовались государственными дотациями.

Ничего подобного не было и не могло

быть в сложившемся хозяйственном

механизме даже для самых передовых и

наилучшим образом работающих колхозов.

Одна часть колхозного производства

- обобществлённый сектор - была целиком

поставлена на обслуживание нужд

государственных централизованных

заготовок сельскохозяйственной

продукции. Поставки продукции обобществлённого

сектора осуществлялись на основе почти

безвозмездного изъятия, потому что заготовительные

цены на зерно, державшиеся примерно на

уровне 1929 г. и в то время едва покрывавшие

издержки производства, в 30-е годы оказались

фиктивными из-за значительно возросшей

себестоимости производства зерна. Насколько

велик был разрыв между ценами и себестоимостью,

точно установить невозможно, поскольку

подсчёт себестоимости в колхозах с начала

30-х годов не проводился, т.е.

во что колхозу обошлось зерно, было неважно,

главное, чтобы сдал всё, что положено.

В производственном плане колхоза значились

в основном натуральные показатели,

в финансовом плане, разумеется, денежные,

однако этот план не содержал стоимостной

оценки значительной части продукции

колхоза и издержек её производства.

Примерные оценки, в том числе

сравнения с уровнем издержек совхозного

производства, показывают, что издержки

превышали заготовительные цены на зерно

приблизительно в 2-3 раза. Ещё хуже

соотношение цен и себестоимости было

для продукции животноводства. В то же

самое время заготовительные цены на технические

культуры были экономически обоснованными,

к чему принудил почти катастрофический

сырьевой голод.

Эти обстоятельства и принудили

принять экстренные меры по

улучшению экономических условий для

производителей технических культур,

дабы избежать грозящей остановки лёгкой

промышленности. Для производителей

зерна, картофеля, овощей, мясомолочной

продукции производство оставалось заведомо

убыточным.

Процесс производства в колхозах

поддерживался по-разному. Одни

колхозы, будучи вынуждены оплачивать

поставки средств производства,

создавать семенной и фуражный фонды,

покрывали производственные затраты за

счёт резкого сокращения оплаты

труда колхозников. Источником

покрытия убытков выступала тем самым

часть необходимого продукта, производимого

в обобществлённом хозяйстве. Некоторые

хозяйства, планирование заготовок ставило

в особо льготные условия, позволявшие

полностью выполнить планы по сдаче зерна

и других продуктов, оставляя в

своих руках довольно крупные натуральные

фонды. Как правило, именно из таких хозяйств,

которые отдавали государству только

прибавочный продукт и вырастали

передовые колхозы с высоким уровнем оплаты

труда. Часть хозяйств получала безвозмездную

финансовую, техническую, семенную,

фуражную помощь государства.

А вот воспроизводство рабочей

силы общественный сектор колхозов

обеспечить не мог. Точных цифр

на этот счёт не существует,

но никак не менее 60% своих

доходов колхозники получали

за счёт личного подсобного хозяйства,

хотя оно и облагалось налогами и натуральными

поставками. Тем самым экономика колхоза

получала подозрительное сходство с некоторыми

чертами феодального поместья. Работа

колхозников приобретала чёткое деление:

в общественном хозяйстве колхозник работает

на государство почти безвозмездно,

в личном хозяйстве колхозник работает

на себя. Общественная собственность тем

самым не только в сознании колхозника,

но и в действительности превращалась

для него в чужую, "казённую". Система

бюрократического произвола в управлении

сельским хозяйством восторжествовала.

Эта система породила моменты деградации

в сельском хозяйстве СССР и ухудшение

продовольственного снабжения населения

как в городе, так и в деревне.

Начало второй пятилетки было

крайне тяжёлым для сельского

хозяйства. Преодоление кризисной ситуации

требовало огромных усилий и времени.

Восстановление сельскохозяйственного

производства началось в 1935-1937г. Стали

увеличиваться урожаи, возобновился рост

поголовья скота, улучшилась оплата труда.

Сказывались результаты и технического

перевооружения сельского хозяйства.

В 1937 г. система машинно-тракторных станций

(МТС) обслуживала девять десятых колхозов.

Однако прирост производства за эти три

года не покрыл потерь первых двух лет.

По Постановлению от 19 января 1933 г. заготовки

становились составной частью обязательного

налога, взимаемого государством и

не подлежащего пересмотру местными властями.

Но на самом деле, не снижая размера отчислений

в пользу государства, постановление лишь

утяжелило участь крестьян. В придачу

к налогу колхозники обязывались оплачивать

натурой услуги, предоставляемые им

через МТС. Этот весьма значительный

сбор давал в 1930-е годы минимум 50% хлебозаготовок.

Сверх того государство полностью брало

на себя контроль за размерами

посевных площадей и урожая в колхозах,

несмотря на то, что они, как предполагалось

по их уставу, подчинялись только общему

собранию колхозников. Размер государственного

налога при этом определялся исходя из

желаемого результата, а не из объективных

данных.

Наконец, чтобы закрыть

всякую лазейку, через которую

продукция могла бы уйти из- под

контроля государства, в марте

1933 г. было издано постановление,

по которому, пока район не

выполнит план по хлебозаготовкам,

90% намолоченного зерна отдавалось

государству, а оставшиеся 10% распределялись

среди колхозников в качестве аванса за

работу. Открытие колхозных рынков,

легализированных с лета 1932 г. с целью

смягчения катастрофической ситуации

с продовольствием в городах, также зависело

от того, справлялись ли колхозы района

с выполнением плана.

Что касается коллективизации

единоличных крестьянских хозяйств,

которых к началу второй пятилетки

насчитывалось около 9 миллионов,

то события 1932-1933 г. её фактически

приостановили. В партийной среде

распространялись мнения о необходимости

серьёзного пересмотра. Высказывались,

в частности, рекомендации о расширении

личных подсобных хозяйств колхозников,

о стимулировании единоличных хозяйств.

Но 2 июля 1934г. в ЦК ВКП(б) состоялось

совещание по вопросам

коллективизации,

на котором выступил с речью Сталин.

Он объявил о начале нового, завершающего

этапа коллективизации. Предлагалось

перейти в "наступление" на единоличника

путём усиления налогового пресса,

ограничения землепользования и т.п.

В августе-сентябре 1934 г. были повышены

ставки сельхозналога с единоличников

и, кроме того, введён для них единовременный

налог, на 50% увеличены нормы обязательных

поставок продукции государству по сравнению

с колхозниками. Для частников оставалось

только три выхода из этой ситуации:

уйти в город, вступить в колхоз

или стать наёмным рабочим в совхозе. На

Втором съезде колхозников (по существу,

колхозных активистов), проходившем в

феврале 1935г., Сталин с гордостью заявил,

что 98% всех обрабатываемых земель в стране

уже являются социалистической собственностью.

В том же 1935г. государство изъяло

у села более 45% всей сельскохозяйственной

продукции, т.е. в три раза больше, чем в

1928г. Производство зерна при этом снизилось,

несмотря на рост посевных площадей, на

15% по сравнению с последними годами

нэпа. Продукция животноводства едва составила

60% уровня 1928г.

За пять лет государству удалось

провести "блестящую" операцию

по вымогательству сельхозпродукции,

покупая её по смехотворно низким ценам,

едва покрывавшим 20% себестоимости.

Эта операция сопровождалась небывало

широким применением принудительных мер,

которые содействовали усилению бюрократического

характера режима. Насилие по

отношению к крестьянам позволяло

оттачивать те методы репрессий, которые

позже были применены к другим общественным

группам. В ответ на принуждение

крестьяне работали всё хуже, поскольку

земля, по существу, им не принадлежала.

Государству пришлось внимательно

следить за всеми процессами

крестьянской

деятельности, которые во все

времена и во всех странах

весьма успешно осуществлялись самими

крестьянами: пахотой, севом, жатвой, обмолотом

и т.д. Лишённые всех прав, самостоятельности

и всякой инициативы, колхозы были обречены

на застой. Исторический опыт свидетельствует,

что по методам и результатам социалистических

преобразований вряд ли можно было выбрать

худший вариант. Вероятный путь деревни

- добровольное создание самими крестьянами

различных форм организации производства,

свободного от государственного диктата,

строящего свои отношения с государством

на основе равноправных отношений,

при поддержке государства с учётом

рыночной конъюнктуры.

4.Рассмотрим план преобразования сельского хозяйства А.В. Чаянова

В

водной главе второго издания

книги «Основные идеи и формы

сельского хозяйственной кооперации»,

вышедшей в 1927 году, Чаянов показывает

нам деревню, имея перед собой

задачу: А как приобщить ее к

цивилизации?

На

протяжении всей своей жизни, исследуя

этот жгучий вопрос в самых разных аспектах,

Чаянов видел пути его решения в особой

экономической природе трудовой крестьянской

семьи и в присущей ей в силу этого способности

вступать в кооперативные связи.

Если

коротко, суть идеи, пронизывающей многие

работы ученого, в следующем. Крестьянская

семья – это, прежде всего самостоятельная

социально-экономическая ячейка. Семейное

трудовое предприятие, живущее по своим

законам, отличающимся от законов капиталистического

предприятия, основанного на наемном труде.

В семейном хозяйстве крестья

и т.д.................

Введение

1. Жизнь крестьян до коллективизации

2. Цели коллективизации

3. Осуществление коллективизации

4. План преобразования сельского хозяйства Чаянова

5. Как стали жить крестьяне?

6.Заключение

6.1. Итоги и последствия коллективизации

6.2. Коллективизация – трагедия для крестьянина труженика

Приложения

7.Список литературы

Введение

Чем ближе событие к нам, тем труднее дать ему объективную оценку. Вот почему события XX века оценивались учеными не однозначно. Некоторые события советскими историками превозносятся, а некоторые наоборот подвергаются критике. Примером такого исторического события является коллективизация. Так, например, в учебнике, по которому училась моя мама, коллективизация подается, как историческая заслуга. В наших учебниках коллективизация рассматривается, как трагическая страница народа. Вот почему я решила изучить более подробно эту страницу, познакомиться с фактическим материалом, статистическими данными, документами.

Свою работу я так и назвала: «Коллективизация – трагедия для крестьянина- труженика?» Название заканчивается знаком вопроса, ответить на этот вопрос и стало целью моей работы, то есть изучить и провести исследование по найденному материалу, выяснив, является ли коллективизация трагедией для крестьянина труженика и каковы ее последствия.

Для достижения этой цели, я поставила задачи:

Сравнить жизнь крестьян до коллективизации и после;

Показать, как проходил процесс коллективизации, каковы его цели, методы и результаты.

1.Жизнь крестьян до коллективизации

Итак, до коллективизации у крестьян наблюдался заметный подъем крестьянского хозяйства, свидетельствующий о благотворных результатах национализации земли, освобождении крестьян от помещичьего гнета и эксплуатации со стороны крупного капитала, а также об эффективности новой экономической политики. За три – четыре года крестьяне восстановили сельское хозяйство после сильнейшей разрухи. Однако, в 1925 - 1929 гг. производство зерна колебалось на уровне чуть выше довоенного. Рост производства технических культур продолжался, но был умеренным и неустойчивым. Хорошими темпами увеличилось поголовье скота: с 1925 по 1928 г. примерно на 25 % в год. Словом, мелкое крестьянское хозяйство отнюдь не исчерпало возможностей для развития. Но, конечно, они были ограниченными с точки зрения потребностей страны, вступившей на путь индустриализации.

3.Осуществление коллективизации.

Состоявшийся в декабре 1927г. XV съезд ВКП(б) провозгласил «курс на коллективизацию». Применительно к деревне это означало осуществление весьма многообразной системы мер, направленных на производственный подъем многомиллионной массы крестьянских хозяйств, увеличение их товарной продукции и вовлечение в русло социалистического развития. Это вполне обеспечивалось на пути их кооперирования (см. рис1-цели коллективизации ).

Кризис хлебозаготовок в конце 1927г. возник как результат рыночных колебаний, а не как отражение кризиса сельскохозяйственного производства, а тем более социального кризиса в деревне. Что же случилось?

Почему на частном рынке цены на хлеб поползли вверх? Хотя валовой сбор зерновых в 1928 г. был несколько выше, чем в 1927г., неурожай на Украине и Северном Кавказе привёл к тому, что ржи и пшеницы было собрано примерно на 20% меньше, чем в 1927/28 г.

Может быть, все эти обстоятельства не сказались бы столь ощутимо

на обстановке хлебозаготовок, если бы не два фактора. Первый - хотя сокращение планового хлебооборота и размеров планового снабжения хлебом городского населения было незначительным, это произошло в условиях быстрого роста промышленности и численности городского населения, предъявляющего возрастающий спрос на продовольствие. Именно это вызвало скачок цен частного рынка. Второй - связанное с острым дефицитом ресурсов для внутреннего рынка сокращение хлебного экспорта, который в 1928/29 г. составил всего 3,27% к уровню 1926/27 г.

Хлебный экспорт фактически потерял всякое реальное значение, вызвав крайнюю напряжённость платёжного баланса. Поскольку хлеб был важным экспортным ресурсом, дававшим значительную часть валюты, под угрозу ставилась программа импорта машин и оборудования, а по существу программа индустриализации.

Конечно, сокращение государственных заготовок хлеба создавало угрозу планам промышленного строительства, осложняло экономическое положение, обостряло социальные конфликты и в городе и в деревне. Обстановка к началу 1928г. серьёзно осложнилась, требовала взвешенного подхода. Но сталинская группа, которая только что добилась большинства в политическом руководстве, не проявила ни государственной мудрости, ни понимания ленинских принципов политики по отношению к крестьянству как союзнику рабочего класса в строительстве социализма. Больше того, она пошла на прямой отказ от этих принципов, на слом нэпа и широкое применение чрезвычайных мер, то есть насилия над крестьянством. На места последовали подписанные И.В. Сталиным директивы с угрозами в адрес партийных руководителей и требованием "поднять на ноги партийные организации, указав им, что дело заготовок является делом всей партии", что "в практической работе в деревне отныне делается ударение на задаче борьбы с кулацкой опасностью".

Началось закрытие рынков, проведение обысков по крестьянским дворам, привлечение к суду владельцев не только спекулятивных хлебных запасов, но и весьма умеренных излишков в середняцких хозяйствах. Суды автоматически выносили решения о конфискации, как товарных излишков хлеба, так и запасов, необходимых для производства и потребления. Изымали часто и инвентарь. Аресты в административном порядке и тюремные заключения по приговорам судов довершают картину произвола и насилия, чинимого в деревне зимой и весной 1928/29 г. В 1929 г. было зарегистрировано до 1300 "кулацких" мятежей.

Анализ происхождения кризиса хлебозаготовок и путей его преодоления был в центре внимания апрельского и июльского пленумов ЦК ВКП(б) в 1928г. На этих пленумах выявились коренные расхождения в позициях Бухарина и Сталина в предлагаемых ими решениях возникших проблем. Предложения Бухарина и его сторонников о выходе из ситуации, созданной кризисом хлебозаготовок, на путях нэпа (отказ от "чрезвычайных" мер, сохранение курса на подъём крестьянского хозяйства и развитие торгово-кредитных форм кооперации, повышение цен на хлеб и др.) были отвергнуты как уступка кулаку и проявление правого оппортунизма.

Позиция Сталина отражала тенденцию к безоглядному форсированию коллективизации. В основе этой позиции лежало пренебрежение к настроениям крестьянства, игнорирование его неготовности и нежелания отказаться от собственного мелкого хозяйства. "Теоретическим" обоснованием форсирования коллективизации явилась статья Сталина "Год великого перелома", опубликованная в "Правде" 7 ноября 1929 г. Статья констатировала произошедший перелом в настроении крестьянства в пользу колхозов и выдвигала на этом основании задачу быстрейшего завершения коллективизации. Сталин оптимистически уверял, что на основе колхозного строя наша страна через три года станет самой хлебной страной в мире и в декабре 1929 г. Сталин выступает перед аграрниками-марксистами с призывами насаждать колхозы, ликвидировать кулачество как класс, не пускать кулака в колхоз, сделать раскулачивание составной частью колхозного строительства. В отношении сельскохозяйственного производства прогнозы Сталина выглядят уже не преувеличением, но произвольной фантазией, мечтаниями, в которых совершенно игнорируются закономерности аграрной экономики, социальных отношений деревни и социальной психологии крестьянства. Через три года, когда подошёл срок исполнения сталинских обещаний относительно превращения СССР в самую хлебную державу, в стране свирепствовал голод, унёсший миллионы жизней. Не стали мы самой хлебной или хотя бы одной из самых хлебных стран мира ни через 10 лет - перед войной, ни через 25 лет - к концу правления Сталина.

Следующий шаг на пути усиления гонки за "темпом коллективизации" был сделан на ноябрьском Пленуме ЦК ВКП(б) того же 1929г. Задача "сплошной коллективизации" ставилась уже "перед отдельными областями". Сообщения членов ЦК, сигналы с мест о спешке и принуждении при организации колхозов не были учтены. Попыткой внести элементы разума, понимания сложившейся обстановки были рекомендации Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам коллективизации. Выработанный ею проект постановления предлагал решить задачу коллективизации "огромного большинства крестьянских хозяйств" на протяжении первой пятилетки: в основных зерновых районах за два-три года, в потребляющей полосе - за три-четыре года. Комиссия рекомендовала считать основной формой колхозного строительства сельскохозяйственную артель, в которой "коллективизированы основные средства производства (земля, инвентарь, рабочий, а также товарный продуктивный скот), при одновременном сохранении в данных условиях частной собственности крестьянина на мелкий инвентарь, мелкий скот, молочные коровы и т.д., где они обслуживают потребительские нужды крестьянской семьи".

коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству". Как и предлагалось комиссией, зерновые районы были разграничены на две зоны по срокам завершения коллективизации. Но Сталин внёс свои поправки, и сроки были резко сокращены. Северный Кавказ, Нижняя и Средняя Волга должны были в основном завершить коллективизацию "осенью 1930г. или во всяком случае весной 1931г.", а остальные зерновые районы - "осенью 1931г. или во всяком случае весной 1932г. (см. табл. №1)

" Столь сжатые сроки и признание "социалистического соревнования по организации колхозов" находились в полном противоречии с указанием о недопустимости "какого бы то ни было "декретирования" сверху колхозного движения". Хотя постановление характеризовало артель как наиболее распространенную форму колхозов, но как всего лишь переходную к коммуне. Были исключены положения о степени обобществления скота и инвентаря, о порядке образования неделимых фондов и т.д. В результате сталинской обработки из проекта постановления было исключено положение о том, что успешность коллективизации будет оцениваться ЦК не только по числу хозяйств, объединённых в кооперативы, "но прежде всего на основе того, насколько тот или иной район сумеет на основах коллективной организации средств производства и труда действительно расширить посевные площади, повысить урожайность и поднять животноводство". Тем самым создавались благоприятные условия для гонки за "сто процентным охватом" вместо превращения коллективизации в средство для повышения эффективности сельскохозяйственного производства. (табл.1)

Под сильнейшим нажимом сверху не только в передовых зерновых районах,

но и в Чернозёмном центре, и в Московской области, и даже в республиках Востока выносились решения завершить коллективизацию "в течение весенней посевной кампании 1930 года" Разъяснительная и организационная работа в массах подменялась грубым нажимом, угрозами, демагогическими обещаниями.

Итак, провозглашены насаждение колхозов и раскулачивание на базе сплошной коллективизации. Критерии отнесения хозяйства к категории кулацкого были определены столь широко, что под них можно было подвести и крупное хозяйство, и даже бедняцкое. Это позволяло должностным лицам использовать угрозу раскулачивания как основной рычаг создания колхозов, организуя давление деклассированных слоёв деревни на остальную её часть. Раскулачивание должно было продемонстрировать самым неподатливым непреклонность властей и бесполезность всякого сопротивления. Сопротивление кулачества, а также части середняков и бедноты коллективизации было сломлено жесточайшими мерами насилия. (см. Рис 2)

Неизвестны пока данные, сколько человек погибло с "раскулачиваемой" стороны, как в процессе самого раскулачивания, так и в результате выселения в необжитые районы.

Исторические источники приводят разные данные о числе раскулаченных и выселенных хозяйств. Называются следующие данные: к концу 1930г. раскулачено около 400 тыс. хозяйств (т.е. примерно половина кулацких хозяйств), из них выселено в отдельные районы около 78 тыс., по другим данным - 115 тыс. Хотя Политбюро ЦК ВКП(б) ещё 30 марта 1930 г. вынесло постановление о прекращении массового выселения кулаков из районов сплошной коллективизации и предписало проводить его только в индивидуальном порядке, число выселенных хозяйств в 1931 г. возросло более чем вдвое - почти до 266 тыс.

Раскулачиваемые делились на три категории. К первой относился